WienerBerg Dojo

Wien (A) - 2003

mit Michael Loudon, Walter Hans Michl

Architekturzentrum Wien

Studium der Architektur an der ETH; Baupraxis. 1977-85 Assistent bei Prof. A.M.Vogt und Doktorat in Architekturgeschichte an der ETH Zürich. Lebte seit 1985 in Wien und arbeitete auf dem Gebiet der Architektur als Entwerfer, Historiker, Kritiker, Kurator und Austellungsmacher.

Seit 1989 gemeinsames Atelier mit Architekt Walter Hans Michl in Wien: Möbeldesign, Bau- und Wettbewerbsprojekte, Wettbewerbsorganisationen, Juryteilnahmen, städtebauliche Konzepte.

Bauten: Stadthaus in Wien-Neubau, Kirchenzentrum St.Benedikt in Wien-Simmering. Konzept und wissenschaftliche Leitung für die Steirische Landesausstellung 1995, „Holzzeit“ und Initiierung der „Murauer Werkstätten“ (mit Franziska Ullmann, Wien).

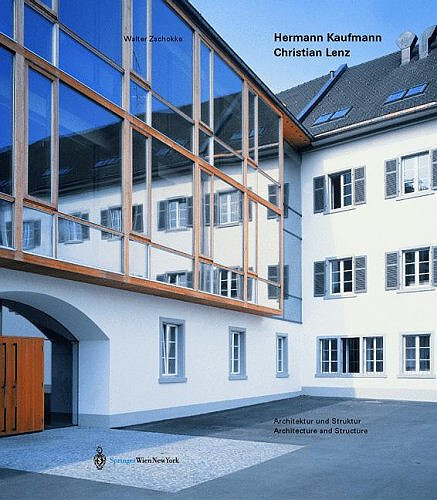

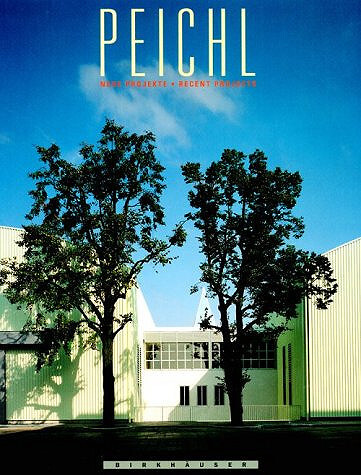

Buchpublikationen u.a. über Adolf Krischanitz, Gustav Peichl, Boris Podrecca. Regelmäßige Architekturkritik im Spectrum (Die Presse, Wien) sowie Beiträge in Fachzeitschriften und Ausstellungskatalogen.

Eine Fassade, die in warmem Rot leuchtet, Fenster, die auch einem Liegenden den Blick ins Freie gewähren. Keine Spur von Klinik oder Kälte: das Landespensionistenheim in Stockerau.

Östlich des Ortskerns von Stockerau befand sich bis vor kurzem das alte Landespensionistenheim in einem sechsgeschoßigen Bau aus den späten 1960er-Jahren. Bauphysikalisch und vor allem betrieblich war er nicht mehr zeitgemäß, und ansehnlich ist er auch nicht. Man wird ihn demnächst abbrechen und den Grund neu bebauen. Neben dem Altbau entstand in den vergangenen zwei Jahren ein neues Landespensionistenheim, dessen Fassade in einem warmen Rotton freundlich leuchtet. Als Zweites fallen die halbrunden Stirnseiten des Zimmertrakts auf, wo Bewohnerinnen und Bewohner in großen Loggien, gut beschattet und betreut, frische Luft genießen können. Denn es gilt zu bedenken, dass nicht wenige der Hochbetagten sich - wenn überhaupt - nur mehr im Rollstuhl bewegen können.

Betriebsökonomische Studien legten in den vergangenen Jahren optimale Bettenzahlen für die Pflegestationen fest, die sich jeweils auf einer Ebene befinden müssen. Dies bestimmte die Ausdehnung des dreigeschoßigen Zimmertrakts, der im Süden und im Norden über die genannten halbrunden Loggien verfügt, die wie gestapelte Achterdecks eines Ausflugschiffes wirken. Die Zimmer liegen beidseitig an einem Mittelgang und sind nach Osten oder Westen gerichtet. Große Kastenfenster mit niedrigen Brüstungen bieten selbst Liegenden einen Blick nach draußen.

An der Westseite des Zimmertrakts stößt ein gedrungener Quertrakt auf den Langbau. Er enthält die vielen allgemeinen Räume für Aufenthalt, Haarpflege, Café und dergleichen. Die Hauskapelle befindet sich hier, aber auch der Servicebereich mit der Küche, die Eingangshalle und die Verwaltung. An der Gelenkstelle springen die Geschoßdecken zurück, sodass das von Süden eindringende Licht bis tief in die hohen Hallen gelangen kann. Ein weit auskragendes Dach schützt vor der harten Sommersonne.

Bei der architektonischen Gestaltung eines Pensionisten- oder Pflegeheims gilt es immer zu bedenken, dass drei ziemlich verschiedene Nutzergruppen zu berücksichtigen sind: die alten Menschen, das Betreuungspersonal und die Angehörigen, Freunde und Bekannten, die zu Besuch kommen. Bewohnerinnen und Bewohner, die sich noch selbst bewegen, sollen sich unschwer orientieren können und räumlich abwechslungsreiche Allgemeinbereiche vorfinden. Sollten sie jedoch bereits immobil sein, ist ihnen ein freundliches Zimmer zu wünschen.

Das Betreuungspersonal wird sich in vielen Fällen für eine längere Dauer im Gebäude aufhalten als die meisten Bewohner. Praktische Arbeitsverhältnisse und angenehme Aufenthaltsbereiche und -räume sind das eine. Ein positiver Gesamtcharakter des Gebäudes, der eine Identifikation mit dem Arbeitsort fördert, ist jedoch mit Sicherheit ebenso wichtig, weil dies die Qualität der Arbeitsleistung positiv beeinflusst. Gewiss gibt es andere und gewichtigere Faktoren, aber die sind in der Regel meist leichter veränderbar als die Architektur des Hauses.

Wer seine Angehörigen, Freunde oder Bekannten besuchen kommt, möchte wohnliche Bereiche vorfinden, wo er dem besuchten Menschen nahe sein und ein, zwei angenehme Stunden verbringen kann, im Gespräch oder in stillem Beisammensein. Dazu kann ein eher privater oder eher öffentlicher Rahmen sinnvoll sein. Jedenfalls ist es gut, wenn man aus einem Angebot wählen kann. So kommen viele verschiedene und anspruchsvolle Forderungen an die Architektur eines Pensionistenheims zusammen, die nicht immer glücklich erfüllt werden. Nicht selten greift ein kalter Klinikcharakter Platz, den man sich auch im Spitalsbereich eigentlich nicht wünscht.

Ganz anders im vorliegenden Fall von Stockerau. Architekt Johannes Zieser ist es gelungen, eine positive Atmosphäre zu schaffen, in der man sich in jeder der drei Benützerrollen wohl fühlen kann. Gewiss wird diese Stimmung weder Altersgebrechen oder Alltagssorgen noch subjektive Ängste wegzaubern, aber positive raumgestalterische Voraussetzungen sind jedenfalls eine gute Ausgangslage.

Der Tagesaufenthaltsbereich zeichnet sich durch doppelte, teils dreifache Raumhöhe aus, mit Galerien und mancherlei Sichtbeziehungen, die einen guten Überblick erlauben. Die große Glaswand trennt klimatisch und bietet dennoch einen intensiven Bezug zum Außenraum. Die Materialien: Parkettböden in warmfarbigem Holz, Natursteinverkleidungen von Mauern in ockerfärbigem Stein - das Muster erinnert an die 1950er-Jahre, an die sich wohl nicht wenige Bewohner erinnern werden. Schlanke runde Stützen tragen die Galerie, über der ein Glasdach noch einmal Licht in den großen Binnenraum einlässt.

Am überraschendsten ist jedoch, dass der Trakt mit den Zimmern aus Holz errichtet wurde, das an den Decken der Gänge und in den Zimmern zu sehen ist und die positive Raumwirkung mitbestimmt. Die Deckenplatten und Wandscheiben bestehen aus Brettsperrholz. Das sind kreuzweise zu großen Tafeln verleimte Brettschichten. Ihre Größe wird nur durch die Transportfähigkeit begrenzt. Diese massiven Holzwerkstoff-Elemente werden konstruktiv und statisch wirksam eingesetzt. Architektonisch erscheinen sie flächig, was bisher die Domäne des Stahlbetons war oder in Holz durch Verkleidung erreicht werden musste. Der Rohbau gleicht dem anderer Massivbauweisen, hat aber neben dem geringeren Gewicht den Vorteil der schnellen und trockenen Montage sowie der werkseitigen Vorfertigung.

Der Aufbau der Außenwände beginnt außen mit hinterlüfteten, rot lackierten Sperrholztafeln, deren Horizontalfugen gegen eindringenden Schlagregen sorgsam mit einem Wetterschenkel versehen sind. Zementgebundene Spanplatten schützen die Dämmung und sichern gegen Brandüberschlag. Hinter der Dämmung steht das tragende Brettsperrholz, innenseitig wurde es mit einer brandhemmenden Schicht versehen und dann mit Gipskarton verkleidet.

Damit ist das Bauwerk auch bautechnisch äußerst interessant und nützt die Möglichkeiten des modernen Holzbaus. Dabei werden auch die anderen Materialien je nach ihren Eigenschaften sinnvoll eingesetzt. Wir finden Stahlbeton, Holz und Holzwerkstoffe, Stahl und Glas, die zusammen die jeweils angemessene Stimmung erzeugen. Denn nicht eines allein vermag sämtliche Ansprüche zu erfüllen. Erst im Zusammenspiel der richtigen Kombination und Konstellation wird daraus Architektur.

Der Fußgängersteg Rapperswil-Hurden

Der Raum über dem Zürichsee ist weit. Ungewohnt weit in dem stark hügeligen, von Gletschern und Flüssen modellierten und von den Menschen dicht überbauten Gebiet zwischen Alpen und Jura, dem schweizerischen »Mittelland«. Nur die Seen bieten sich darin als offene, ebene Räume an. Der seit einigen Jahren bestehende Holzsteg zwischen der Stadt Rapperswil und dem ehemaligen Fischerdorf Hurden verbindet daher nicht nur zwei gegenüberliegende Ufer, sondern führt hinaus in diese besondere Weite zwischen Wasser und Himmel. Gewiss kann sich der Mensch mit einem Boot ebenfalls in diesen Raum hinaus begeben, aber das ist nicht dasselbe wie zu Fuß, etwa einen Meter über der Wasserfläche auf einem 2,40 Meter breiten Weg dahin zu gehen, zu schlendern oder zügig zu wandern, wie es gerade gefällt. Ganze 841 Meter ist er lang, der Steg, und fünf Mal ändert er mit einem Knick mehr oder weniger stark die Richtung, ohne aber das Ziel, eine Landzunge auf der anderen Seeseite, aus dem Blickfeld zu lassen.

Über die Funktion als Weg hinaus ist der Holzsteg raumbildendes, architektonisches Element, denn an einer Seite begleitet eine schulterhohe Geländerwand aus Eichenstaffeln, dem gleichen Material wie die Gehfläche, die schmale, langgezogene Plattform über dem Wasser. Die Geländerwand schneidet den Raum, teilt ihn viel stärker als der Steg allein dies vermöchte, schirmt aber zugleich, bietet räumlichen Halt in der Weite. Da kann die andere Seite getrost offen bleiben und bloß mit fünf dünnen horizontalen Drähten gesichert sein, die minimale Raumbildung ist da und wirkt beruhigend.

Man geht zirka zehn Minuten auf dem Steg. Das ist lang genug, dass die einfache, extrem reduzierte Raumbildung ihre subtile Wirkung entfalten kann und sich als solche im Gedächtnis festschreibt, einen Ort über dem Wasser schafft, dessen Geheimnis sich beim Begehen erschließt. Aber dieser Ort, das ist nicht bloß ein fünf Jahre alter Steg, das ist viel mehr. Das ist ein Seeübergang, der in die Prähistorie zurück- reicht, eine Tiefe von Jahrtausenden, was für uns Menschen an die Ewigkeit grenzt. Eine eiszeitliche Endmoräne des Linthgletschers bildet hier eine ausgedehnte Untiefe, die teils kaum einen halben Meter unter Wasser verläuft. Man darf annehmen, dass hier eine großflächige Furt bestand, die seit der Eiszeit ein vergleichsweise gefahrloses Überqueren des Gewässers erlaubte – problemloser als durch die schnell fließende Limmat unterhalb, oder die sumpfige Linthebene oberhalb des Zürichsees. Weiter dürfte der Weg dann beim heutigen Konstanz über den Rhein geführt haben und als Nord-Südachse frühen Wanderungs- und Handelsbewegungen gedient haben. Es erstaunt daher wenig, dass eine frühbronzezeitliche Inselsiedlung schon vor 3500 Jahren eine Stegverbindung zum Nordufer aufwies. Wobei die seit dem späten Neolithikum bestehende, relativ dichte Besiedelung der günstigen Uferzonen archäologisch belegt ist. Damals wurde der See mit Einbäumen befahren, in keltischer und römischer Zeit dann mit größeren Schiffen, schriftliche Quellen über regelmäßigen Fährbetrieb datieren aus dem 9. Jahrhundert.

Die Stadt Rapperswil gehörte von 1354 bis 1464 zum damaligen Österreich. Erzherzog Rudolf IV. ließ 1358 eine 1850 Schritt lange Brücke auf Pfahljochen errichten, um über einen eigenen, mit Wagen befahrbaren Übergang zu verfügen und damit die zur Eidgenossenschaft gestoßene Stadt Zürich mit ihrer Brücke über die Limmat zu konkurrenzieren. Über 500 Jahre lang wurde der Übergang regelmäßig erneuert, bis 1878 im Zuge des Eisenbahnbaus ein moderner Seedamm für Schiene und Straße eröffnet und die Holzbrücke abgebrochen wurde. Neben dem Handels- und Lokalverkehr diente der uralte Übergang den Pilgern auf ihren Reisen durch Europa, etwa auf das Südufer und von dort zum nahen Kloster Einsiedeln; als Teil des schweizerischen Jakobsweges weist er aber auch nach dem fernen Santiago de Compostela. Wir verstehen daher, dass dieser Weg über den Steg nicht irgendein Weg war und ist.

Als der zunehmende Automobilverkehr auf dem Seedamm den Fußgängern die Wanderfreude verdross, engagierte sich ab 1975 eine lokale Initiative, wieder einen Steg zu errichten. Da sie nach ein paar Jahren ins Stocken geriet, bot das Millennium den Anlass zu erneuter Anstrengung: Für die Baukosten von zirka 2 Mio Euro wurden Spenden gesammelt, verschiedene, zum Bau erforderliche Bewilligungen eingeholt – die Flachwasserzonen und Inseln stehen unter Naturschutz – und die Planung aktualisiert. Die Bauingenieure Bruno Huber und Walter Bieler (Holzbau) sowie der Architekt Reto Zindel entwickelten das Konzept und eine langlebige Konstruktion. Vom Splint befreite Eichenpfähle von 30, 45 und 70 Zentimeter Stärke und bis zu 16 Metern Länge wurden paarweise mit 7,50 Meter Abstand in den Seegrund gerammt. Metallene Kappen schützen die bewitterten Stirnflächen. Darauf ist jeweils ein mittels Schwert am stärkeren Pfahl eingespanntes Stahlprofil befestigt. Auf diesen Querträgern liegt ein Rost aus schmalen Eichenbalken, der als Gehfläche dient, wobei dank alternierenden Versatzes statische Durchlaufwirkung erzielt wird.

Minimierte Kontaktflächen und Dimensionen sowie ausreichende Durchlüftung sorgen für ein rasches Trocknen nach Regen- und Schneefällen. U-förmige Stahlprofilbügel halten die schmalen Balken in der Schar und dienen seitlich als Geländerpfosten. Die längs gerichteten Tragelemente, durch deren Fugen der Blick auf den Wasserspiegel fällt, lassen das Gehen auf dem Steg anders empfinden, als wenn sie quer liegen würden. Da die Fasern in Gehrichtung verlaufen, wird die Oberfläche von den Schuhsohlen mehr poliert als aufgeraut, was zu einer stets glatten und frischen Oberfläche führt. Die seitliche Holzbrüstung ist ähnlich wie die Gehfläche ausgeführt, wobei die Hölzer in Brett- und Lattendimensionen sich da und dort leicht gebogen haben und nun ein lebendiges expressives Bild abgeben. Das Geh- und Raumerlebnis ist einmalig. Selbst bei Schneeregen ist man fast enttäuscht, wenn der Weg auf dem Steg schon zu Ende ist – immerhin: in Gegenrichtung ist es um kein Haar schlechter.

Jede Bauepoche blickt in der Regel verächtlich auf ihre Vorgängerin. Oft legt sie auch Hand an, meist zum Schaden der Gebäude. Jetzt geht es Roland Rainers ORF-Bauten auf dem Küniglberg an die Außenhaut. Zeit, die Spirale zu durchbrechen!

Würde man heute den Strebepfeilern und dem Chormauerwerk einer regional bedeutenden go tischen Kirche eine Außendämmung verpassen? Wohl kaum. Dennoch sei daran erinnert, dass die Bezeichnung „stile gotico“ im Italien der aufkommenden Renaissance abschätzig gemeint war, dass die heute selbstverständlich und positiv besetzte Benennung der Baukunst einer hochmittelalterlichen Epoche zuerst ein Schimpfwort war. Dasselbe gilt für die Begriffe „Barock“ oder auch „Zopf“, die den frühen Neoklassizisten dazu dienten, die Formenvielfalt und Schwelgerei der vorangegangenen eineinhalb Jahrhunderte zu diffamieren.

Wer sich aber heute weder von der geschmäcklerischen noch von der Partei nehmenden Seite den Phasen der Architektur- und Baugeschichte nähert, wird in jedem Abschnitt herausragende, geglückte und weniger geglückte Bauwerke finden, und je tiefer man in das Wissen über das Bauen und die Architektur eindringt, desto mehr wird man die Bauwerke und die gewonnene Erkenntnis genießen können. Ob dies nun Gotik, Barock, Historismus oder die noch billig zu schmähende Nachkriegsmoderne sei. Denn es ist nicht der vordergründige Effekt, der das Wesen von Architektur ausmacht.

Wäre es da nicht an der Zeit, diesen Mechanismus zu durchschauen, der Auftraggeber und Architekten die jeweiligen Vorgänger schlecht machen lässt und für die Qualitäten im Schaffen der Vätergeneration blind ist. Interessanterweise sind es dann die Enkel, die den Arbeiten ihrer „Großväter“ - neuerdings auch von „Großmüttern“ - Sentiment entgegenbringen - und nebenbei die Bauten von „Vätern“ und „Müttern“ scheußlich finden, ihrerseits wieder „das Kind mit dem Bad ausschütten“ und dieses beliebteste Muster der Moderne weiterführen.

Müssen wir diese wertevernichtende, alles andere als nachhaltige Spiralbewegung als „anthropologische Konstante“ hinnehmen? Vielleicht ja, wenn Architekturgeschichte nur als oberflächliche Stillehre unterrichtet wird, um hernach wie Rechnen geprüft zu werden. Jedoch nein, wenn Architekturgeschichte, falls sie denn überhaupt noch gelehrt wird, zum Wesen der Baukunst einer Epoche hinführt, wenn dabei die Eigenheiten und Qualitäten erläutert werden und mit den darauf folgenden Epochen genau so verfahren wird. Jedenfalls könnte dann öfter der verbreiteten Maxime von Luigi Snozzi: „Jeder Eingriff bedingt eine Zerstörung, zerstöre mit Verstand“ nachgelebt werden. Dabei liegt das Gewicht auf dem Wort „Verstand“. Wir sollen also zuerst verstehen lernen, um eingreifen zu können.

Seit einigen Monaten soll es den Bauten für den ORF von Roland Rainer auf dem Küniglberg an die Außenhaut gehen. Man erprobt eine Außendämmung des Stahlbetonskeletts, wie das Bild zeigt. Wie wenn es sich um einen beliebigen massiven Wohnbau aus den 1960er-Jahren handeln würde, wird Styropor außen draufgepappt. Doch versuchen wir zu verstehen, bevor wir loslegen: Roland Rainer hat ein rationales System mit vorgefertigten Betonelementen entwickelt, bei dem die nackte Konstruktion architekturwirksam sein sollte und auch ist. Er zelebriert das Fügen der Teile, die jedoch nicht plump pragmatisch geformt sind, sondern eine technisch begründbare Plastizität aufweisen, die sich im Spiel von Licht und Schatten zeigt. Tragwerk und Konstruktion sind nicht bloß dienend und hinter irgendwelchen Überzügen und Oberflächen verborgen, sondern sind integraler Teil der Architektur. Das gilt nicht immer und überall, aber am Küniglberg schon. Rainers rationale Haltung zeigt sich jenen, die verstehen wollen, auch am später an der Südseite hinzugefügten Stahlbau, wo die Konstruktion ebenso architekturrelevant ist - aber für Beton wäre die begrenzte Zahl zu fertigender Elemente nicht wirtschaftlich gewesen.

Ein Skelettbau ist bauphysikalisch nicht dasselbe wie ein Massivbau. Bevor daher die Bauabteilung des ORF Styroporplatten und Klebemörtel aufbringen lässt, wäre beispielsweise vorgängig ein Konzeptwettbewerb unter Bauphysikern nicht ganz abwegig gewesen, denn die großen Volumen mit einem günstigen Volumen-Oberflächen-Verhältnis, der hohe Anteil an Metallfensterflächen, die Probleme des Dampfdurchgangs und so weiter hätten ganz andere und gewiss auch hinsichtlich Kosten für Ausführung und Betrieb optimale Resultate erbringen können. Denn die Bastelei mit dem Styropor ist jedenfalls arbeitsaufwendig. Zudem werden Karbonatisierung und Schäden an der Armierung - bei Bauten aus dieser Zeit üblich, aber behebbar - überdeckt und einer Kontrolle entzogen.

Ohne professionellen Bauphysikern vorgreifen zu wollen, sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen eines ingenieurwissenschaftlichen Gesamtkonzepts zur wärmetechnischen Sanierung auch eine Innendämmung mit Kalzium-Silikatplatten möglich wäre, die den feinsinnigen architektonischen Ausdruck nicht verplumpt und damit verständnislos zerstören würde. Bei der Sanierung des „Hauserhofes“ in Linz werden Kalzium-Silikatplatten als Innendämmung verwendet, eine innen liegende Dampfsperre kann entfallen, da etwa entstehendes Kondenswasser kontrolliert wieder an den Raum abgegeben würde.

Aber lassen wir die technischen Details den Spezialisten und konzentrieren wir uns auf die Architektur, die bei Roland Rainer eine wichtige technische Komponente enthält, die im Tragwerk, in dessen Plastizität und in der Rationalität der Gedankenführung ausgedrückt ist. Soll das nun unter Styropor und Stuck verschwinden? Denn im Umgang mit bestehender Architektur gilt eine weitere Maxime, die sich aus jener von Luigi Snozzi ableiten lässt: Wer Hand an ein historisches Bauwerk legt, sollte seinem vorangegangenen Architekten zumindest das Wasser reichen können.

Ein Ort mit wissenschaftlicher Tradition, revitalisiert als Galerie der Forschung: die ehemalige Alte Universität Wien. Ihre rationale Eleganz verdankt sie dem Architekten Rudolf Prohazka.

Einen Begegnungsort zu schaffen für wissenschaftlich Forschende und zugleich einen Ort der Ver mittlung neuester Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit hatte die Österreichische Akademie der Wissenschaften im Sinn, als sie 1998 einen Architektenwettbewerb mit internationaler Beteiligung durchführte. Vor Jahren galt das für die „Galerie der Forschung“ vorgesehene Haus in der Bäckerstraße 20 als Geheimtipp unter Wiener Besonderheiten. Zu Bürozeiten war es möglich, durch den meist offenen Eingang und das Stiegenhaus zum zweiten Stock vorzudringen, um durch eine unversperrte Türe in einen riesigen Saal zu gelangen. Der war allerdings gänzlich mit einem Metallgerüst angefüllt, das die Plattform zur Restaurierung des Deckenfreskos trug. Da war zuerst die Überraschung, nach dem wenig ansprechenden Stiegenhaus auf den mächtigen Saal zu stoßen, dann die paradoxe Situation, diesen mit einem dreidimensionalen Gitter angefüllt vorzufinden.

Die übrigen Geschoße waren zwar nicht ähnlich dicht, aber ebenfalls reichlich verbaut. Und im Untergrund stießen Archäologen auf mittelalterliche Strukturen. Städtebaulich fiel das große Haus nicht besonders auf, weil es nicht über eine Schaufassade verfügte, obwohl es dreiseitig, aber nur auf kurze Distanz, freisteht. Ein Ansatz zu einer Schaufassade bestand zur Wollzeile hin, wo die Riemergasse auf einen kleinen Straßenhof trifft. Die Chance, vor dieser Südfassade einen Platz frei zu bekommen, war allerdings im engen Wien der Barockzeit und bis heute gering. Weiters liegt die Bäckerstraße höher als die Wollzeile, sodass man zwar von Ersterer eben hineingeht, sich zu Letzterer jedoch in Halbhochlage befindet.

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut, war das Haus, das im Erdgeschoß die Aula der Universität, im ersten Obergeschoß Hörsäle und darüber den Theatersaal enthielt, durch zwei begehbare Schwibbogen über die Bäckerstraße mit dem Jesuitenkolleg verbunden. 1733 bis 1736 wurde der Theatersaal restauriert, und Anton Hertzog, ein Schüler des Andrea Pozzo, malte das heute von zahlreichen kleinen Schäden beeinträchtigte Deckenfresko. Nachdem die Kaiserin 1761 den Jesuiten das Theaterspiel untersagte, diente der Saal verschiedenen Zwecken, nicht zuletzt als naturwissenschaftliches Museum.

Die Baustruktur des Hauses ist rational, wobei man - die damalige Bautechnik berücksichtigend - nahezu von einem Skelettbau sprechen kann. Dieser Sachverhalt wurde von Architekt Rudolf Prohazka erkannt und in seinem Umbaukonzept präzisiert. In einem ersten Schritt stärkte er das rationale Konzept, indem er wilde, über die Jahrhunderte entstandene Einbauten entfernte und die reine Struktur hervorhob. Im Erdgeschoß wird sie nordseitig, entlang der Bäckerstraße durch einen langen Gang, an der westlichen Stirnseite vom Stiegenhaus und im Hauptkörper von drei Achsen mit jeweils zwei kräftigen Pfeilern bestimmt. Zwischen Letzteren sind vier Achsen mit zwei vergleichsweise schlanken Säulen eingefügt. Zusammen mit den in Pfeiler aufgelösten Außenmauern tragen sie ein Kreuzgratgewölbe. Die Säulenbasen mussten teils unterfangen werden, da der Boden zuvor verschiedene Niveaus aufwies - für ein öffentliches Gebäude heute ein Unding. Und in den Öffnungen der Südseite wurden die Brüstungen entfernt. Damit kommt die Großzügigkeit der Alten Aula bestens zur Geltung. Die Säulen scheinen eher zu hängen als zu tragen, vor allem fließt der Raum um sie herum, während die Pfeiler diesen zwar zonieren, aber nicht abschließen.

Im Geschoß darüber entfallen die Säulen. Die Korbbogentonnen überspannen locker zehn Meter, Stichkappen verbinden quer dazu. Hier und in der Aula sind die Räume für Ausstellungszwecke vorbereitet. Dem rationalen Tragsystem ist ein Versorgungsnetz überlagert, das Energieträger sowie Anschlüsse für Informationstechnologie über Bodensteckdosen und Lichtschienen so weit verteilt, dass für künftige, wechselnde Ausstellungsverhältnisse vorgesorgt ist.

Im obersten Geschoß befindet sich der gut 800 Quadratmeter messende Theatersaal der Jesuiten. Die 20 Meter Breite überspannt ein hoher Dachstuhl aus Holz, an dem die flache Decke mit dem Fresko hängt. Daher befindet sich der Saal zuoberst, was jedoch heute eine dritte Fluchttreppe bedingte, die in einem Grundstückzwickel an der Südseite Platz fand.

Das siegreiche Wettbewerbsprojekt Prohazkas sah den Vortragssaal unter der breiten Freitreppe im Straßenhof vor. Das knappe Budget ließ das aber nicht zu. Rudolf Prohazka, löste die schwierige Aufgabe laut der bewilligenden Denkmalamtsvertreterin mit einer „Königsidee“. Nun lässt sich im Theatersaal eine 70 Zentimeter starke, über die gesamte Breite und bis knapp unter das Fresko reichende Wand auf zwei seitlichen Zahnstangen mechanisch verschieben. Damit lassen sich unterschiedlich große Vortrags- und Veranstaltungsräume unterteilen. Die Wand ist raumakustisch wirksam und enthält hinter einem Chromstahlgewebe Scheinwerfer und weitere Ausrüstung. Selbst die Übersetzerkabinen lassen sich darin integrieren. Damit wurde in der 350 Jahre alten Baustruktur sehr viel modernste Technik untergebracht. Diese und auch das komplett neu errichtete Stiegenhaus samt Aufzug an der Stirnseite zum Platz vor der Jesuitenkirche sind in einer zurückhaltenden zeitgenössischen Formensprache ausgeführt, die mit dem rationalen Bestand harmoniert, weil beide strukturell verwandt sind.

Zur visuellen Kommunikation mit dem urbanen Umfeld sind drei bis zum zweiten Stock reichende, schmale Plasmadisplays bündig in die Fassade eingelassen. Sie wirken in die Bäckerstraße, zur Postgasse sowie in die Riemergasse hinein und lassen sich mit beliebigen Inhalten bespielen. Ein frei vor der Südfassade aufziehbarer Screen dient als Projektionsfläche. Damit erhält das ruhig und unaufdringlich wirkende Haus ein markantes Signal zur Stadt, ohne dass die historische Substanz angetastet wird.

Der Dialog notwendiger Erneuerungsmaßnahmen und zeitgenössischer Gestaltung mit der vorhandenen Struktur erfolgt auf großer Bandbreite. Weil er zugleich äußerst diszipliniert betrieben wurde, erweist sich der Umbau architektonisch gelungen, auch wenn die Ausstellungseinrichtungen noch nicht feststehen.

Ein Pionierwerk der 1970er-Jahre, das seinesgleichen sucht: die Wohnanlage „Wohnen morgen“ in Hollabrunn. In die Jahre gekommen - und doch ein Lehrstück über Architektur.

Nieselregen ist kaum die ideale Witterung, einen 30 Jahre alten Wohnbau zu besichtigen. Aber wenn er solche Begleitumstände aushält, muss etwas dran sein. Der Gegenstand der Anschauung in Hollabrunn, die Wohnanlage „Wohnen morgen“ mit 70 Einheiten, ist ein singuläres Wohnbauprojekt seiner Zeit in Niederösterreich. Die Anlage wurde 1971 bis 1976 nach dem Gewinn eines programmatischen Wettbewerbs von Ottokar Uhl und Jos Weber mit Beteiligung der späteren Bewohner geplant und errichtet. Eine begleitende Forschungsarbeit untersuchte einerseits den Einsatz vorgefertigter Elemente und andererseits den Partizipationsprozess, einen der ersten seiner Art in Österreich. Nicht dass für jeden Wohnbau dieser Aufwand getrieben werden könnte und müsste; aber als ein Angelpunkt in der Geschichte des Wohnbaus in Österreich sollten die dabei gemachten Erfahrungen zum Programm hiesiger Architekturschulen gehören.

Die Architekten arbeiteten dabei nicht isoliert, sondern stützten sich auf Konzepte aus den Niederlanden, wo Hermann Hertzberger, Aldo van Eyck und andere mit „strukturaler Architektur“ international auf sich aufmerksam machten. Als Basis diente das System S.A.R. der „Stichting Architecten Research“, zu Deutsch „Stiftung Architekten Forschung“, einer Initiative des Bundes Niederländischer Architekten sowie von neun Architekturbüros, die eine breite Anwendung industrieller Fertigungsverfahren zugleich mit einer individuellen Ausprägung anstrebten (siehe auch den Beitrag Bernhard Stegers in dem Sammelband über Ottokar Uhl, Anton Pustet Verlag).

Wie damals üblich, begann man bei der Planung mit einem Raster und einem Modulmaß. Ein Basismodul von zehn Zentimetern ergab verdreifacht 30 Zentimeter. Aufgeteilt in zehn und 20 Zentimeter führte dies zu einem „Bandraster“, der die Möglichkeiten für die tragenden und trennenden Bauelemente festlegte - allerdings immer mit ausreichend Varianz. Denn ein starrer Raster kann leicht in den Irrsinn kippen. Ausgehend von diesem feinmaschigen Planungsnetz wurden in der Gebäudetiefe parallele „Zonen“ festgelegt, die sich von den Raumgrößen herleiteten. Auch hier wurde differenziert in Kernzonen und „Margen“, die der einen oder der anderen Kernzone, zwecks planerische Elastizität, zugeordnet werden konnten.

In der anderen Richtung legten konstruktive Elemente von der Art unterbrochener Mauerscheiben „Sektoren“ und Raumbegrenzungen fest. Als weiteres Ziel galt es, Rohbaustruktur und Ausbau klar zu trennen, um bei der Planung, aber auch später, bei einer Erneuerung, Veränderungen zu erleichtern, ohne die Tragstruktur antasten zu müssen. Mittlerweile steht die Historisierung dieser speziellen Strömung der Nachkriegsmoderne an, die industrialisiertes Bauen, Ökonomie und unterschiedliche Benutzerwünsche unter einen Hut bringen wollte. Weil ihnen dies noch zu wenig war, strebten die Architekten nach einer Demokratisierung des Planungsprozesses unter dem Stichwort „Partizipation“. Die vom Architektengenius gestaltete Form trat hingegen hinter diese Ansprüche zurück. Das sind, kurz zusammengefasst, die Prämissen, unter denen wir uns historisch-kritisch der Wohnanlage in Hollabrunn nähern wollen.

Was zuerst auffällt, ist die kräftige Tragstruktur aus Betonelementen - sie enthalten einen Zuschlag aus Blähton, um den Wärmedurchgang zu reduzieren. An den Stirnseiten der langen Trakte ist dieses Skelett mit Zementsteinwänden ausgefacht, während an den Längsseiten vorgefertigte Wand- und Fensterelemente in Leichtbauweise abwechseln. Die Primärstruktur des tragenden Skeletts gewinnt dabei eine städtebauliche Dimension. So wie sich im Mittelalter Wohn- und Gewerbenutzungen parasitär in den Großstrukturen römischer Amphitheater einnisteten, reihen sich hier die entsprechend den Nutzerwünschen innerhalb eines Sektors vorspringenden Terrassen oder Räume zufällig nebeneinander. Die Spannung zwischen Tragstruktur und Füllung wird zum architektonischen Ausdruck.

Nach 30 Jahren ist die Bepflanzung herangewachsen. Da und dort überwuchert wilder Wein die massiven Pfeiler und Träger - im Winter bloß als Rankennetz, der sommerliche Blättermantel lässt sich leicht dazudenken. Damit haben die Bewohner die Struktur nicht bloß mit ihren Außenwänden, sondern auch mit ihrer Bepflanzung interpretiert. Unterschiedliche Farben, teils auch Materialien, kommen dazu. Und wieder folgt das Prinzip nicht einem von einer einzigen Hand festgelegten Gesamtbild.

Im Erdgeschoß durchzieht je eine zentrale Ganghalle die drei langen Gebäudetrakte. Sie ist nur für die Bewohner zugänglich, und dient diesen als öffentliche Zone im Sinne des Binnenstädtebaus. Sie ist breit genug, dass hier Fahrräder und Kinderwagen stehen können. Der Kork an der Decke - als Wärmedämmung und mit schalldämpfender Wirkung - sieht noch überraschend gut aus.

Während die Leichtbetonelemente der Tragstruktur eher archaische Dimensionen aufweisen - was architektonisch durchaus positiv zu beurteilen ist -, sind die ebenfalls aus Elementen gefügten Treppen im Inneren erstaunlich schlank. Die Platten der Absätze sind für heutige Verhältnisse ungewohnt dünn, ebenso die plissierten Läufe. Und nochmals entsteht eine architektonisch-proportionale Spannung, diesmal zwischen den Elementen der Primärstruktur und jenen der Treppen. Freilich kommt da und dort die - damals übliche - geringe Überdeckung der Verteilarmierung zum Vorschein. An einigen Stellen rostet sie und führt zu Abplatzungen. Nicht dass solche kleinen Schäden auf die leichte Schulter zu nehmen wären, aber nach 30 Jahren stehen andere Fassaden ebenfalls zur Reparatur an, manche sogar früher.

Es sind jedoch nicht bautechnische Probleme, die zuvorderst nach Erneuerung rufen, sondern ein absehbarer Generationenwechsel in den Wohnungen und eine voraussichtliche wärmetechnische Gebäudesanierung, die demnächst zu Veränderungen führen könnten. Deshalb muss klar festgehalten werden, dass wir vor einem Pionierwerk stehen, wofür sich in Niederösterreich und selbst darüber hinaus wenig Vergleichbares finden wird. Und auch wenn die exakt arbeitenden Kunsthistoriker mit ihrer Beurteilung noch nicht in den 1970er-Jahren angelangt sind, werden weder eine genossenschaftliche Bauabteilung noch ein beliebiger planender Baumeister den vom Bauwerk gestellten Ansprüchen genügen und die nötige Denkarbeit für Pflege und Erneuerung leisten können. Denn die Erneuerung eines Pionierwerks ist ebenso sehr Pionierarbeit, wofür nur architektonisch wie bautechnisch höchst qualifizierte Fachleute infrage kommen. Alles andere wäre, gemessen an der aktuellen Initiative zur architektonischen Verbesserung des Wohnbaus in Niederösterreich, reine Schildbürgerei.

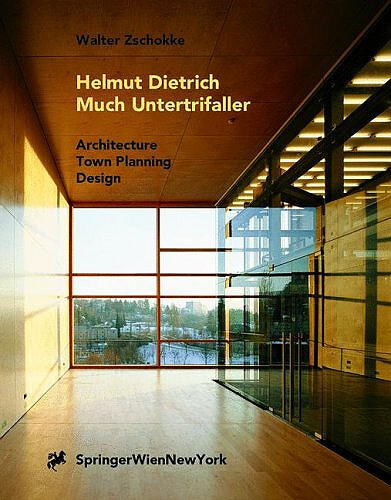

Respektvolle Distanz statt harter Kontraste: Wie sich Helmut Dietrich und Much Untertrifaller mit Augenmaß einem Monumentalbau annähern. Die neue Halle F im Wiener Stadthallen-Komplex.

Die Wiener Stadthalle gilt zu Recht als herausragendes Monumental bauwerk, das in der Wiederauf bauzeit der 1950er-Jahre als einsame Ausnahme neu errichtet wurde. Roland Rainer hatte mit seinem Entwurf nicht bloß ein sehr großes Gebäude im Sinne eines linear vergrößerten Hauses vorgeschlagen; vielmehr gelang ihm eine Großform, die dem riesigen Volumen maßstäblich gerecht wird und als städtebauliche Figur zu den Nachbarbauten etwa zwei Häusergrößen Abstand hält. Zugleich wahrte der zeichenhafte, an beiden Seiten expressiv hochgezogene und aufgestelzte Baukörper vorsichtige Distanz, indem er hinter Märzpark und niedrigem Foyerbau eher zurückhaltend in Erscheinung tritt. Eine zusätzliche Betonung des monumentalen Charakters vermied der Architekt. Und er wird nach den Jahren martialischer Massenaufmärsche und totalitärer Großveranstaltungen wohl gewusst haben, warum. Dennoch blieb die städtebauliche Beziehung zum Verkehrsknoten Urban-Loritz-Platz seltsam ungeklärt. Denn nicht wenige Besucher streben jeweils durch die vom Märzpark gebildete Entspannungszone - einen wichtigen Vorbereich solcher Anlagen der Massenkultur - zum Stadthallenkomplex. Aber gerade in dieser Richtung war die städtebauliche Wirkung schwach.

Mit der neuen Halle F, von Helmut Dietrich und Much Untertrifaller, nach gewonnenem Wettbewerb an eben dieser Schlüsselstelle errichtet, wird die Eckposition angemessen markiert, werden angrenzende Straßen- und Platzräume definiert und wird der Dialog mit dem beachtlichen Bestand gesucht und klug geführt. Die östliche, zum Gürtel gerichtete Stirnseite kragt etwa zwölf Meter aus. Das ist einerseits städtebaulich als Empfangsgeste zu deuten, andererseits liegt die vordere Kante in der Flucht der Querachse vor der Stadthalle, die von der Moerlinggasse und - auf der anderen Seite - von der Zinckgasse gebildet wird. Damit erhält der in der Hütteldorfer Straße vor dem Möbelhaus ausgeweitete Straßenraum einen klaren, straßenparallelen Abschluss und mit der Pausenterrasse vor dem Südfoyer ein urbanes Element.

Die verglaste Eingangswand unter der Auskragung, wo sich die Türen zum Eingangsfoyer reihen, folgt hingegen der Flucht der niedrigen Eingangsfront zur großen Halle. Damit werden zwei parallele städtebauliche Kanten mit dem neuen Gebäude sorgfältig und präzis in Beziehung gebracht. Die auch als Medienwand gestaltbare Stirnseite ist geschlossen, die schräg zurückweichenden Flanken hingegen sind vollflächig verglast. Dahinter befinden sich die Pausenfoyers. Während nun die südexponierte Seite parallel zur Hütteldorfer Straße verläuft und sich damit dem Stadtgefüge unterordnet, sodass das Bauwerk hier eher Stadtreparatur betreibt, ist die symmetrisch angeordnete Nordseite in dieser Hinsicht frei. Die Nähe zu den schrägen Tribünenstützen und den weiteren Schrägen an der großen Halle führt hier zu einem interessanten Dialog windschief im Raum verlaufender Kanten und Linien.

Dabei überlässt der Neubau der älteren Halle hinsichtlich Höhe und Instrumentierung den Vorrang. Die Lautstärke der Architektursprache ist zurückgenommen, und die glatten Aluminiumtafeln der Fassade halten ausreichend Distanz zum profilierten Blech an der großen Halle. Am Tag spiegelt sich deren sonnenbeschienene Südfassade in der Glaswand, die im Schatten liegt. Nachts öffnet sich das beleuchtete Pausenfoyer und dialogisiert mit dem Raum unter den hochgezogenen Rängen des Rainer-Baus.

Helmut Dietrich und Much Untertrifaller zeigen, wie in dieser spannungsreichen Situation nicht etwa harte Kontraste, sondern kalkulierte Annäherung bei den Volumen und respektvolle Distanz in den Details zum optimalen Resultat führen. Der Sachverhalt ist auf dem Foto von Bruno Klomfar gut erkennbar.

Das Innere ist übersichtlich strukturiert, mit kurzen Wegen und direkten Zugängen. Im keilförmigen Raum unter den Zuschauerrampen wird man in die Foyerhalle hineingezogen. Zwei breite Treppen führen an beiden Seiten hinauf zu den Pausenfoyers, deren ansteigender Boden mit den Sitzreihen im Saal korrespondiert, sodass keine Stufen anfallen. Boden und Wände sind mit Robinienholz belegt, einem robusten Material von dunkel-warmer Anmutung. Über die hohen Glaswände wirken die Pausenfoyers offen und sind abends von außen einsehbar wie riesige Schaufenster. Das Geschehen im Inneren wird den Vorbeigehenden gezeigt und belebt damit den öffentlichen Raum.

Der Saal selbst ist ganz in hellem Rot gehalten, eine starke Farbe, die bereits ohne Publikum Erwartungsspannung erzeugt. Es gibt hier keinen Balkon. Damit ist eine Trennung der Zuschauermasse vermieden. Gerade dass die Sitzreihen einmal durch einen breiten Querweg unterbrochen werden, der, „Catwalk“ genannt, zugleich einen ausgelagerten Teil der breiten Bühne bildet. Zuhinterst befindet sich leicht erhöht ein VIP-Bereich, von dem kurze Treppchen in die hinter der Saalrückwand befindlichen VIP-Lounges führen, mit einer Bar und bequemen Sitzzonen. Der Zuschauerraum ist somit ähnlich wie ein Segment aus einem Fußballstadion organisiert.

Zu beiden Seiten und hinter der Bühne schließt der Backstage-Bereich an, dessen Ebenen durch Treppen, wie im Bild versehen mit hellgrüner Wandfarbe, verbunden sind. Das angenehme, zum Saalrot komplementäre Grün verdanken Auftretende und Bühnenarbeiter der Einsicht, dass der Sichtbeton dann doch zu unansehnlich war. In diesem Fall wohl ein Glück, da dies in solchen Räumen eher mit radikalem Sparen als etwa mit jenem glatt geschalten Beton von Tadao Ando in Verbindung gebracht wird. In den Ecken des hinten breiteren Gebäudes befinden sich ein kleinerer und ein größerer Saal, für Proben, aber auch für Bankette, beispielsweise bei Kongressen. Sie sind daher auch von den Pausenfoyers her zugänglich. Darüber liegt noch ein Geschoß mit Büros.

Die Anlieferung erfolgt klarerweise von der Rückseite, und von den Laderampen sind es nur wenige Meter bis zur Bühne. Diese bietet alles, was in einer heutigen Veranstaltungshalle gefordert ist; für Konzerte, Revuen, Tanz bis zu Zirkus, aber ebenso Modeschauen und Tagungen. Darauf abgestimmt ist die Akustik, die mit Beschallungsanlagen auf kurze Nachhallzeiten ausgelegt ist. Sie sorgt für eine gute Sprachverständlichkeit und lässt den Toningenieuren freie Hand.

Der rational und dicht gepackte Komplex steckt in einem geometrisch exakt geformten Volumen, das auch in der Dachaufsicht nicht an Klarheit einbüßt. Damit ist das Bauwerk durchaus zeitgenössisch, aber nicht in einer aufdringlichen Art. Und trotz der attraktiven städtebaulichen Lage gesteht es der ein halbes Jahrhundert älteren Halle von Roland Rainer die Hauptrolle zu. Ein sehr guter Zweiter kann sich das leisten.

Was ist ein Architekt? Was soll er sein? Heilsbringer, Zyniker, Machtmensch mit Soutane? Es wird Zeit, das Gespür für Realität und Verantwortung zu schärfen.

Herr Architekt, sind Sie Gott?", eröffnete kürzlich ein Journalist sein Gespräch mit dem international erfolgreichen Baukünstler. Als am Rande prinzipiell Betroffener fragt man sich natürlich, was für ein Bild vom Wesen eines Architekten im Kopf des Journalisten existieren muss. Denn er fragte nicht: „Halten Sie sich für Gott?“, auch nicht: „Sind Sie ein Gott?“, sondern absolut: „Sind Sie Gott?“. Gewiss, die Frage war hintersinnig zugespitzt, um mit einem starken Einstieg zu beginnen. Doch schoss er damit über das Ziel hinaus, und der Architekt - bekannt dafür, dass er auch auf dumme Fragen intelligente Antworten zu geben weiß - parierte: „Was soll diese Frage?“ und hätte das Gespräch abgebrochen, wenn seitens des Journalisten nicht zivile Vernunft eingekehrt wäre.

Doch lösen wir uns von diesem Disput und kommen zurück zum Bild des Architekten, das zwar ein gutes Stück weit Projektion sein mag, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen, sondern ebenso Selbstbild ist, genauer, das Produkt bewusster oder unbewusster Selbststilisierung sein dürfte. Dass diese Problematik nicht besonders neu ist, führt uns Ibsen anhand seines „Baumeister Solness“ vor. Und zahlreiche Architektenlebensläufe belegen es, seit sie - mit Beginn der Renaissance - historisch fassbar werden.

Es sind nicht nur die komplexe Aufgabe, die fachliche Kompetenz, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen, in ihren Disziplinen ebenso kompetenten Spezialisten und Handwerkern sowie nicht zuletzt das Gewicht der gesammelten Erfahrung, die an den Architektenberuf den hohen Anspruch stellen und die das gesellschaftliche Ansehen bescheren, das beim leisesten Nichtgenügen in pauschale Verurteilung umschlägt. Eine entscheidende Komponente bildet die Bereitschaft, große Aufgaben anzugehen, bis in die Details vorauszudenken und in der Folge auch zu bewältigen, denn ein Scheitern unterwegs wird sich keine Bauherrschaft leisten wollen.

Als Schlüsselfigur im Projektierungs- und Ausführungsprozess für ein anspruchsvolles Bauwerk gelangt der Architekt - und auch die Architektin - in eine faktische Machtposition, die zu verneinen entweder naiv oder unehrlich wäre. Die überzogene, eingangs kolportierte Gretchenfrage des Journalisten hätte daher nicht nach der unbeantwortbaren Selbstpositionierung im religiösen Überbau zielen sollen, sondern offener und direkter lauten: „Wie halten Sie es mit der Macht, Herr Architekt, und wie verhalten Sie sich zu anderen Mächtigen?“ Damit würde die Frage nach der Wahrnehmung der in einer Demokratie selbstverständlichen gesellschaftlichen Verantwortung der Macht gestellt, denn hier scheint einiges an Konfliktpotenzial zu liegen.

Noch Le Corbusier, dem man alles Mögliche nachsagt, sehnte sich nach einem Herrscher vom Schlage des königlichen Ministers Jean-Baptiste Colbert (1619 bis 1683), weil er sich für seine radikalen, durchaus totalitär anmutenden Großprojekte von neofeudalen Verhältnissen größere Realisierungschancen erhoffte. Es erstaunt daher wenig, dass er sich nicht zu schade war, zu diesem Zweck monatelang bei der Regierung in Vichy zu antichambrieren.

Es mag eine Binsenwahrheit sein, aber Macht macht transparent. Nicht nur zeigt sich der Charakter eines Menschen selten deutlicher als im Umgang mit Untergebenen und Abhängigen sowie umgekehrt im Verhalten gegenüber vermeintlich und wirklich Mächtigen. Vielmehr wird sich der Ruf der gesamten Berufsgruppe daran messen, wie frei und unabhängig, aber zugleich wie verantwortungsbewusst in Hinblick auf Aufgabe und Gesellschaft seine Mitglieder zu handeln und auch auf unlautere Optionen zu verzichten wissen. Denn nicht nur in der Politik, auch in der Architektur heiligt der Zweck die Mittel nicht.

Die gesellschaftliche Verantwortung der Architekten betonte bereits Vitruv, und seither wurde sie immer wieder beschworen. Aus dem Dienst an der und für die Gesellschaft, erbracht von Menschen, die sich ihr zugehörig fühlen, wird jedoch mit zunehmender äußerer und innerer Idealisierung eine abgehobene Angelegenheit. In der Folge legten sich nicht wenige Architekten den äußeren Habitus eines über der Gesellschaft schwebenden Heilsbringers zu. Oft genug glauben sie bald selber daran und verlieren jede Bodenhaftung, was dann in mehr als widersprüchlichem Verhalten zum Ausdruck kommt, sodass man sich jeweils fragt: „Ja merken die das denn nicht?“

Manchen der medial und auch anderswie umschmeichelten Großarchitekten möchte man deshalb eine/n Studierende/n der Architektur aus dem ersten Semester einen halben Schritt dahinterstellen, die ihm - wie einst den Cäsaren - immer wieder zuflüstern müssten: „Bedenke, dass du sterblich bist.“

Das angemaßte Image des Heilsbringers hat sich seine eigenen äußerlichen Zeichen geschaffen, das sich in priesterlichem Gehabe und schwarzer Kleidung ausdrückt und mittlerweile selbst von planenden Baumeistern nachgeahmt wird. Wäre es da nicht an der Zeit, sich nicht etwa eine neuartige Soutane einfallen zu lassen, sondern sich schlicht normal zu kleiden? Um das Gespür für gesellschaftliche Realitäten wiederzugewinnen, gälte es, ohne berufliche Hintergedanken, ausreichend Beziehungen hinein in einen Alltag zu entwickeln, der nicht bloß mit Architektur zu tun hat, und sich auf ein Aktivitätsfeld zu trauen, auf dem keine Machtpositionen einzunehmen, zu gewinnen oder zu verteidigen sind.

Was die Architektur betrifft, sollte der ehrliche Wettbewerb im Vordergrund stehen. Er dient nicht bloß dazu, eine optimale Lösung für eine bestimmte Bauaufgabe in einem konkreten städtebaulichen Kontext zu finden. Jungen Berufsleuten bietet er die Chance, sich mit Aufgaben projektierend zu befassen, für die sie nicht so schnell einen Auftrag erhalten werden. Die Teilnahme an Wettbewerben dient daher wesentlich der Selbst- und Weiterbildung. Dass das auf die Dauer für ein kleines Büro nicht finanzierbar ist und in größeren diese Nebenbedeutung meist verpufft, ist eine Krux, wofür zurzeit weder Vergaberichtlinien noch eine Wettbewerbsordnung einen Ausweg anbieten.

Ältere Berufsleute könnten die Teilnahme an Wettbewerben als Möglichkeit zur Selbstkontrolle sehen, wenn sie denn bereit sind, nach einem für sie negativen Juryentscheid genügend Distanz zu finden, und den eigenen Fehlern gegenüber nicht blind bleiben. Eine sorgfältige und gerechte Beurteilung durch die jurierenden Kollegen allerdings vorausgesetzt.

In der alltäglichen Berufspraxis gilt es hingegen, sich die Fähigkeit und das Engagement für das Große wie für das Kleine zu bewahren, die Frage der Angemessenheit immer wieder aufs Neue zu stellen und sich bewusst zu bleiben, dass ein Zyniker nicht zugleich ein guter Architekt sein kann.

Keine theatralischen Kontraste von Alt und Neu, stattdessen das rechte Maß aus Nähe und subtiler Distanz: das erneuerte Palais Epstein, eine Arbeit der Wiener Architekten Georg Töpfer und Alexander van der Donk.

Das Grundstück galt als das teuerste an der Ringstraße, denn seine Position mit Blick auf die Hofburg und zwischen den Flächen, die für die Hofmuseen sowie für das Parlamentsgebäude vorgesehen waren, war prominent. Die ursprüngliche Absicht, an dieser Stelle das Adelscasino zu errichten, wurde aufgegeben, weil der Preis zu hoch war. In der Folge erwarb der geadelte Prager Industrielle und Bankier Gustav Epstein (1827 bis 1879) die prestigeträchtige Parzelle, um darauf ein Palais für sich und seine Familie zu errichten, in dessen Erdgeschoß seine Privatbank ihren Sitz haben sollte.

Mit dem Entwurf beauftragte er Theophil Hansen (1813 bis 1891), jenen Architekten, der bereits mit dem Heinrichhof (gegenüber der Oper, im Krieg zerstört), dem Palais Todesco (mit Ludwig Förster) sowie dem Palais für Erzherzog Wilhelm am Parkring hervorgetreten war, und dessen Musikverein-Gebäude sich 1868 gerade in Bau befand. Theophil Hansen, der an der Ringstraße noch das Parlament, die Börse und - hinter dem Schillerplatz - die Akademie der bildenden Künste errichten sollte, war einer der bekanntesten Architekten seiner Zeit. Er beherrschte mit seinem Atelier die Spielarten des Historismus ebenso wie die aktuelle Bautechnik, war aber auch in vornehmer Innenraumgestaltung versiert. Die Bauausführung oblag dem jungen Otto Wagner. Das Haus war 1871 fertig gestellt, die Inneneinrichtung zog sich zum Teil etwas länger hin.

Trotz dieser kumulierten Superlative konnte sich Epstein seines prächtigen Hauses nicht lange erfreuen. Der Börsenkrach von 1873 ruinierte seine Privatbank, er verlor das Vermögen und musste ausziehen. 1883 kaufte die englische Gasgesellschaft das Gebäude. 1902 gelangte es an den Staat, wurde Sitz des Verwaltungsgerichtshofs, später des Landesschulrats, in der Folge des Reichsbauamts Wien, danach der sowjetischen Kommandantur und von 1955 bis 2001 wieder des Stadtschulrats. In der Geschichte des Hauses spiegelt sich einiges an österreichischer Geschichte, was bei dieser begehrten Lage nicht verwundert.

Hansen hatte den Grundriss für das Palais gemäß damaliger Praxis äußerst rational organisiert. Die repräsentativen Räume liegen an der langen Front zum Ring, weitere Haupträume an den kürzeren Seiten zu Bellariastraße und Schmerlingplatz. In seiner Mitte befindet sich ein von Beginn an mit Glas überdeckter Hof, dessen Fassaden reichhaltig ausgestaltet sind. Zu beiden Seiten schließen Treppenhäuser an, wobei die prächtige Feststiege zur Linken bis in den zweiten Stock hinaufführt, während die halbkreisförmige Nebenstiege ins oberste Geschoß reicht. Um diesen Kern herum zieht sich ringförmig ein Erschließungsgang, von dem aus alle Zimmer bis auf jene an den beiden Ecken zugänglich sind.

Die Fassaden gliederte Hansen recht zurückhaltend und verzichtete auf Risalite, wie sie bei der Wende zum Neobarock beliebt wurden. Die Ecken sind bloß mit einer breiteren Fensterachse und verdoppelten Pilastern leicht hervorgehoben. Die Mittelachse wird nicht betont, nur über dem Eingang und den angrenzenden Fenstern springt ein von vier Karyatiden getragener Balkon vor, der im Piano nobile vom Tanzsaal her betreten werden kann. Interessant und von den üblichen Fassadengliederungen dieser Zeit abweichend ist die Gleichbehandlung von erstem und zweitem Geschoß, was offenbar damit zusammenhängt, dass das zweite Obergeschoß für Epsteins Kinder vorgesehen war. Das erklärt auch, warum die Feststiege bis dort hinaufführt. Jedenfalls wirkt die Fassade stark beruhigt, aber deswegen nicht weniger edel. Offenbar klassisch bürgerliches Understatement, die Prachtentfaltung findet im Inneren statt.

Über die Jahrzehnte wurde aber vieles übertüncht und demontiert, glücklicherweise fanden sich einzelne Teile dann auf dem Dachboden wieder. Eine eigene Frage wäre, wer mit welchem Kulturverständnis übertünchen ließ und wer die handwerklich und mechanisch anspruchsvollen Schiebetüren nicht einfach vernichten wollte. Und eine weitere, warum sich derartige Vorgänge an hochwertigen Bauwerken mit konstanter Regelmäßigkeit wiederholen.

1998 erfolgte der Präsidialbeschluss über die Nutzung als Abgeordnetenhaus. Die das Projekt leitende Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) schrieb 2002 einen internationalen Wettbewerb aus, den die Wiener Architekten Georg Töpfer und Alexander van der Donk gewannen. Ihr Konzept nützte die oben erläuterte rationale Struktur, die zwischen Feuermauer und Gang noch einen schmalen Dienstteil enthielt. Den Gang öffneten sie im Erdgeschoß in beide Richtungen: zur Anlieferung und als neuen Eingang an der Parlamentsseite. Den alten Dienstteil entfernten sie vollständig und vermochten hier auf engstem Raum die notwendigen Vertikalerschließungen wie Aufzüge, Nottreppe, Luft- und Installationsschächte sowie die Toiletten unterzubringen. Eine weitere starke Veränderung betraf das Dachgeschoß. Hinter der Blicke abschirmenden Firstbalustrade ist unter einem flachen Glasdach eine vielgliedrige Bürozone eingeschoben. Dachtragwerk und beschattende Lamellen sind geschickt integriert, sodass in der Gegenrichtung der Blick zum Himmel frei wird.

Als weitere Spezialität sind „Negativgaupen“ in die Dachfläche geschnitten. Sie erlauben den Ausblick auf Türme und Dächer der Innenstadt, sind aber von außen kaum bemerkbar. Ertrag dieser Bemühungen ist die weitgehend störungsfreie Bewahrung der hochwertigen historischen Substanz, die nach aufwendigen Analysen durch Spezialisten des Denkmalamts unter den später aufgetragenen Schichten, die in keiner Weise an die Qualität der ursprünglichen Oberflächen heranreichen, hervorgeholt und in behutsamer Handarbeit gesichert und aufgefrischt werden konnte. Gemalte Holzmaserung oder Stuckmarmor galten lange Zeit als „Fälschungen“ und wurden verächtlich gemacht. Heute ist das Verständnis dafür wieder gewachsen, und im Kontext lässt sich nun das Zusammenwirken von Farben, Mustern, Kunst- und Naturmaterialien zu einem Gesamtkunstwerk gut nachzuvollziehen.

Ein Blick auf die Lebensläufe der beiden in den frühen 1960er-Jahren geborenen Architekten - von praxisfernen Schreibern gern mit dem einsamen Komparativ „jünger“ bezeichnet - zeigt, dass sie nicht zuletzt erfahrene Berufsleute sind. Nach dem Studium an der von Persönlichkeiten wie Ernst Hiesmayr, Hans Puchhammer und Anton Schweighofer geprägten Technischen Universität Wien arbeiteten sie mehrere Jahre in anspruchsvollen Architekturbüros, sich das praktische Rüstzeug und die nötige Erfahrung aneignend. Deshalb mussten sie gegen den starken Bestand des Palais Epstein nicht verzweifelt ankämpfen, sondern fühlten sich in die denkmalpflegerische Arbeit ein, fanden bei neuen Elementen das richtige Maß für strukturelle Nähe und subtile Distanz und erzielten so die nachhaltigere Lösung der gestellten Aufgabe als mit theatralischen Gegensätzen, die sich abnützen und bald lächerlich wirken.

Was sich von keinem Katheder aus lehren lässt: das Erlebnis nicht entfremdeter, nützlicher Arbeit. Architekturstudenten aus Linz und Wien planen und bauen für Bedürftige in Südafrika und im Senegal.

Problemlösungskompetenz in der Überflussgesellschaft, Teamfähigkeit unter den Bedingungen des Starprinzips und Praxisbezug in einer zunehmend medial geprägten und automatisierten Welt: Wie sollen sich Studierende der Architektur diese für das spätere Berufsleben wesentlichen Kenntnisse und Erfahrungen aneignen, wenn bloß Geniekult, Individualitätswahn und oft zynische Arroganz den Lehrbetrieb bestimmen? Den Anstoß zu einem Semesterprojekt der anderen Art gab im vorigen Jahr Christoph Chorherr mit seinem Unternehmen für soziale und nachhaltige Architektur (sarch). Nach einer Zusammenarbeit mit Lehrenden und Studierenden der Technischen Universität Wien kontaktierte er Roland Gnaiger, Leiter der Studienrichtung Architektur an der Kunstuniversität Linz. Dieser war selber überrascht, wie viele Studierende sich in der Folge für das Thema interessierten.

In viereinhalb Monaten Vorbereitungs-, Planungs- und Bauzeit errichteten zwei Dutzend angehende Architektinnen und Architekten unter Anleitung von Lotte Schreiber, Richard Steger, Anna Heringer und Sigi Atteneder sowie unterstützt von Oskar Pankratz (Solararchitektur) und Martin Rauch (Lehmbau) für das Behindertenheim Tebago in der Township Orange Farm bei Johannesburg zwei Häuser mit je etwa 70 Quadratmeter Nutzfläche sowie eine Gartenhalle und gestalteten auch die umgebenden Außenflächen. Begeisterung und Einsatzfreude stießen auf eine Aufgabe, die im vergleichsweise reichen Mitteleuropa in Vergessenheit geraten zu sein scheint: das Bauen aus purer Notwendigkeit, die Lösung der Behausungsfrage auf unterster Stufe. Dabei konnten primäre Erfahrungen gemacht und fundamentale Erkenntnisse gesammelt und vermittelt werden, wie sie weder Zeichentisch noch Bildschirm bieten.

Wenn der Mangel den Kapitaleinsatz begrenzt und die Materialwahl drastisch einschränkt, sind praktische Problemlösungskompetenz und Improvisationsvermögen gefragt. Und die Einsicht in die Notwendigkeit bestimmt den Planungs- und Bauprozess. So viel Grundsätzliches, bezogen auf so viele Aspekte des Bauens, lässt sich vom Katheder aus gar nicht dozieren, wie im Rahmen eines solchen Projekts gleichsam selbstverständlich für jeden Einzelnen an Verständnisgewinn entsteht. Dabei mag das reale Produkt, gemessen an der unsäglichen Armut und den gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten, als Tropfen auf den heißen Stein erscheinen, doch verkennt man die Vorbildwirkung, wenn die Einheimischen die Vorteile einer angepassten, einfachen Bauweise funktional und technisch nachvollziehen und mit den vorhandenen Materialien auch kopieren können. Da sie von ihren kulturellen Wurzeln getrennt wurden, sind sie wegen sozialer, hygienischer und zahlreicher anderer Probleme in den Townships kaum aus eigener Kraft in der Lage, die Stufe der hoffnungslos unpraktischen, im Südsommer zu heißen und im Südwinter zu kalten Blechhütten zu überwinden.

So mag der Ertrag kurzfristig für die Studierenden sogar höher sein, weil sie ihn optimal in ihre Ausbildung zu integrieren vermögen und das Erlebnis der nicht entfremdeten, unmittelbar nützlichen Arbeit ein bleibendes für das ganze spätere (Berufs-)Leben sein wird. Aber längerfristig kann ihr Einsatz über den Kreis der unmittelbar Begünstigten des Behindertenheims hinaus nachhaltige Wirkung entwickeln und als Folge des gezielten Einbezugs einheimischer Arbeitender die Selbsthilfe anregen und fördern. Die Freude in jeder Phase der Projektarbeit drückt sich in den Gebäuden aus: Sie strahlen so viel positive Kraft und bescheidene Schönheit aus, dass daneben all die modisch gestylten Nutzlosigkeiten unserer Überflussgesellschaft verblassen. Es ist dies der Glanz, der gleichsam als Nebenprodukt eines intensiven sozialen wie materiell-technischen Prozesses zu entstehen vermag. Wenn die Studierenden diesen Vorgang begriffen haben und im weiteren Verlauf ihres Berufslebens anzuwenden und umzusetzen wissen, dann ist für sie und die Architektur viel gewonnen.

Noch nicht so weit gediehen ist das von Richard Vakaj an der Akademie der bildenden Künste initiierte Projekt von Behausungen für Straßenkinder im Senegal, nachdem er vor acht Jahren mit Schülern der Camillo-Sitte-Lehranstalt für Straßenkinder in Rumänien einfache Behausungen errichtet hatte („Spectrum“ vom 15. März 1997). Auch diesmal geht es um einfachste Schlafmöglichkeiten, zusammengefügt aus vorgefertigten Holztafeln. Eine Studentin schreibt dazu: „So waren vor allem die finanziellen Mittel sehr eingeschränkt und ließen uns bald von zu aufwendigen Ideen zu sehr einfachen, aber zweckdienlichen übergehen.“ Als Vermittler der senegalesischen Verhältnisse wirkte der von dort stammende Pater Bonaventura, Pfarrer in Horn, der seit längerem Hilfsprojekte organisiert. Je zwei quaderförmigen Raumzellen mit vier Schlafplätzen in Stockbetten und einem breiten Fensterbrett als Tischplatte sind eine Toiletten- und eine Duschkabine zugeordnet. Eine Gruppe von mehreren derartigen Paaren bildet einen Hof, ergänzt durch einen Gemeinschaftsraum und eine Küche.

Vorerst haben vier Studierende zusammen mit Richard Vakaj einen Prototyp gebaut, an dem eine weitere Vereinfachung studiert wurde. Es zeigte sich, dass die unterschiedliche Vorbildung - einer war nach Tischlerlehre und Arbeit über die Studienberechtigungsprüfung an die Akademie gekommen, für einen anderen war die Lehrerpersönlichkeit Carl Pruscha wichtig, der seine Erfahrungen aus Nepal mit dem dortigen einfachen Bauen vermittelt hatte. Dazu schreibt die Studentin: „Meine Studienkollegen, die länger an der Akademie studieren, haben mir in Momenten der Unsicherheit geholfen und mir viel beigebracht.“ Wieder erweist sich der Nutzen der praktischen Arbeit nicht bloß als Hilfe für andere, sondern als Effekt gegenseitiger Unterstützung auch in der eigenen Fachausbildung.

Obwohl einiges schon gesponsert wurde, benötigt das engagierte Projekt noch einen weiteren materiellen Schub, damit die Teile für etwa 40 Schlafplätze gefertigt werden können. Sie sollen dann in Containern an den Bestimmungsort Ziguinchor in Senegal transportiert und von den Studierenden aufgebaut werden.

Man kann sich von der Globalisierung bedroht fühlen und sich einbunkern, oder man kann, wie die Studierenden in Linz und Wien es vormachen, aktiv damit umgehen, seine Kräfte, die in diesem Alter unerschöpflich scheinen, zum Nutzen von Mitmenschen in extrem bedürftigen Verhältnissen einsetzen und daraus für die eigene Aus- und Charakterbildung einen fundamentalen Nutzen ziehen.

[ Die Ausstellung „Living Tebogo“ im Architekturforum Oberösterreich ist bis zum 28. Oktober zu sehen: Mittwoch bis Samstag, 14 bis 17 Uhr, Freitag 14 bis 20 Uhr. Kontakt zur Unterstützung des Senegal-Projekts: Pater Bonaventura, Horn; Richard Vakaj, Wien. ]

Wie ein Vorposten der Stadt steht es da, das neue Messe-Hotel von Hermann Czech am Wiener Prater. Außen janusköpfig und doch mit klarer Kontur, innen von zeitlos sprödem Charme.

Man sollte es sich nicht zu leicht machen mit einem Bauwerk von Hermann Czech. Erstens hat er selber die Architektur nie auf die leichte Schulter genommen, denn sie hintergründig zu machen, damit sie dort ankommt, wo sie seiner gewichtigen Meinung nach hingehört, ist Arbeit. Eine Arbeit, die allerdings nicht ins Schwitzen bringt, weil sie geistiger Natur ist. Zweitens verfehlt man ihr Wesen, wenn man sie episodenhaft aufnimmt und an den Oberflächen kleben bleibt. Man muss sich auf sie einlassen und in die Tiefe der Schichten vordringen. Übernachten ist nicht unbedingt erforderlich, aber auch nicht hinderlich.

Zwar steht das Gebäude neun Geschoße hoch vor der Nordwestseite des Messegeländes, an jener Stelle, wo die vom Volksprater kommende Perspektivstraße auf die Messestraße trifft, aber mit seiner Krümmung folgt es der Kurve der nördlich wegstrebenden Nordportalstraße. Wie ein Vorposten der Stadt nimmt es diszipliniert Bezug auf die Struktur des Straßennetzes, nutzt aber zugleich das Element der Straßenkrümmung, um damit Identität zu gewinnen.

Mit seiner konkaven Seite umfasst der Baukörper einen grünen Hof, der als Vorfahrt dient. Obwohl an schwach definierter Lage, wirkt das Bauwerk stadtbildend und ordnend, scheut sich aber auch nicht, die Stellung wirkungsstark auszubauen, denn es neigt sich geringfügig um vier Grad nach außen. Als würden die oberen Geschoße vom Kurvenschwung weggedrückt, löst sich der Baukörper von der Vertikalen.

Der Sockel allerdings steht fest. Dies wird nicht etwa mit „schwerem“ Material erzeugt, sondern mit einem geometrischen Muster, das dem Architekten vor Jahren in Leo von Klenzes Münchener Glyptothek aufgefallen ist, weil es trotz exakter Regel auf den ersten Blick unregelmäßig scheint wie Zyklopenmauerwerk. Das Muster ist daher nicht bloß historisches Zitat, sondern etwas Gefundenes, dessen grafische Wirkung faszinierte, und das, in einen anderen Zusammenhang gesetzt, den gewünschten Effekt unterstützt, ohne dass man über die Herkunft Bescheid wissen muss.

Mit einer konkaven und einer konvexen Seite wirkt das Bauwerk trotz gleicher Fassadengestaltung janusköpfig, als hätte es zwei Vorderseiten. Und so staunt man auch nicht, dass es von beiden Seiten betreten werden kann. Überhaupt, die Fassaden: Jedes Hotelzimmer weist eine Fenstertüre sowie anschließend ein Fenster mit normaler Parapethöhe auf, wobei die Position von Tür und Fenster mit jedem Geschoß wechselt. Diesem geometrisch-rhythmischen Fassadenbild wird ein zweites Muster dunkler, horizontaler Streifen scheinbar beziehungslos überlagert, obwohl ihr Abstand exakt eineinhalb Geschoße hoch ist. Die beiden Muster interferieren so stark, dass die Geschoßzahl schwer zu fassen ist und der Baukörper als ein Ganzes und damit monumentaler wirkt. Das ist viel Effekt für wenig Geld.

Die drei Fluchttreppen, je eine an den Stirnseiten sowie eine ungefähr in der Mitte der konkaven Seite, sind als Stahlstiegen auf das notwendige Minimum reduziert, stehen sie doch nur für den Notfall da, der statistisch alle paar Jahrzehnte auftreten mag. Mit ihrem amerikanisch-pragmatischen Charme scheinen sie gar nicht dazu zu gehören.

Zwei Geschoße hoch belegt die Hotel-Lobby den Mittelabschnitt des Gebäudes. Sie erhält Licht über hohe seitliche Glaswände, die sie zugleich nach außen abbilden. Damit die beidseitigen Windfänge genug Platz haben, sind die Betonstützen an diesen Stellen trapezförmig gespreizt. Als Ausnahmeelemente markieren sie natürlich auch den Eingang, und heute mag man es bekanntlich schräg. Doch wer die Arbeiten von Hermann Czech kennt, weiß, dass er schon sehr früh gern schräge Stützen plante, bloß kam er kaum dazu, welche zu bauen. Gleich nach den Eingängen steht je eine weitere Stütze da. Zuerst denkt man sich, warum jetzt das, die stehen doch im Weg. Das tun sie auch und schirmen damit den Binnenbereich vom Eingangsdruck ab, lenken die Bewegungen der Eintretenden um und beruhigen die als Querverbindung dienende Mittelzone.

Die Sessel der Lounge, entworfen für die Swiss Re in Rüeschlikon und hier wieder im Einsatz, paraphrasieren einen Entwurf von Le Corbusier und Charlotte Perriand. Doch Czech übt in der Tradition von Josef Frank Kritik an der harten, oft unpraktischen Moderne, indem er einen Zusatz anbringt: Ein Griff vorn an der Armlehne, ähnlich einer großen Fadenspule, erleichtert das Hochkommen aus den Lederpolstern. Das bricollage-haft angefügte Stück stammt vom Sessel, der vor Jahren für das Palais Schwarzenberg entworfen wurde. Die Kritik des Architekten ist die ausgeführte Korrektur. Zusammen mit der Farbgebung fordert sie die Klassikergläubigkeit gewisser Kreise heraus.

Während die unregelmäßig gelochte, an die 1950er-Jahre erinnernde gelbe Akustikdecke über dem zwei Geschoße hohen Teil durchgeht und damit die Einheit des großen Raumes betont, trennt eine Glaswand einen Teil als Speisesaal ab. Ihr Verlauf wirkt zufällig, fast ungelenk, was sicherlich Absicht ist, denn damit wird ihr trennender Charakter zurückgenommen. Sie scheint provisorisch, als wäre sie später dazugekommen, was sie natürlich nicht ist. Vielmehr handelt es sich um architektonisches Kalkül.

An beiden Stirnseiten der hohen Raumzonen schließen niedrige Raumzonen an. Die vertikalen Flächen dieses Versatzes sind mit großformatigen Fotografien gefüllt. Über den Speisesaal scheint sich ein barocker Balkon zu schieben, der Ausschnitt einer illusionistischen Malerei im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek, fotografiert von Margherita Spiluttini; während über der Café-Lounge die Skyline der Donau-City - leicht verfremdet - prangt, festgehalten von Seiji Furuya. Von den beiden Kunstschaffenden stammen auch die Fotografien in den Hotelzimmern, womit auch dort ein anspruchsvolles Niveau herrscht, was man nicht oft antrifft.

Die Hotelzimmer sind, wie in dieser Kategorie üblich, nicht besonders groß, aber mit wenigen Möbelstücken, furniert mit einheimischen Edelhölzern, sympathisch eingerichtet. Außer dem Bett gibt es einen Arbeitstisch mit Sessel, ein bequemes Fauteuil, das Schränkchen mit Minibar und Safe sowie hinter einer Holzblende, die das Sakko auf dem Bügel nachzeichnet, die Kleiderstange. Im Duschbad dann eine Wiederbegegnung mit dem seitenrichtig gespiegelten eigenen Bild - im Übereck-Spiegel.

Auf dem Rückweg durch den Hotelgang fallen die schrägen Flächen auf, die der äußeren Neigung folgen. Ohne zusätzliche Maßnahmen gewinnt der Gang räumliche Spannung, die diesen vor vielen anderen, öden und verwinkelten, auszeichnet.

Hermann Czech liebt die gefinkelte, intellektuell anspruchsvolle Inszenierung. Dabei mischt er, oft recht harsch, Elemente konkreter Ungestaltetheit dazu, die wie „passiert“ aussehen, aber gerade das nicht sind. Vielmehr kontrastieren sie das andere, bequeme, gediegene, auch traditionale Element und schaffen zugleich ein Klima zeitlicher Unbestimmbarkeit, das dem Heute besser entspricht als modisch geschniegelte Glätte.

Einst eine der vielen Kreuzungen aus Schule und Kaserne. Jetzt eine Halle mit Galerien, lichtdurchflutet. Und außen eine Freitreppe, die klar signalisiert: Eingang! Der Umbau der Handelsakademie in Korneuburg durch Nehrer Medek & Partner.

Die städtebauliche Entwicklung von Korneuburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts un terscheidet sich kaum von jener ähnlicher Bezirkshauptstädte. Außerhalb des geschleiften Mauerkorsetts legt sich an die „Ringstraße“ ein Kranz öffentlicher Bauten; eine schöne und markante städtebauliche Figur, die bis in unsere Zeit weitergeführt wurde. Ihre Logik erlaubt es, sich in solchen Städten prinzipiell zurechtzufinden - auch wenn ein Stadtplan im konkreten Fall immer nützlich ist.

Das Gebäude der Handelsakademie liegt nördlich des Stadtkerns an einer Kurve des Dr.-Karl-Liebleitner-Rings am Übergang zum vorstädtisch orthogonalen Straßenraster. Auf Letzteren bezogen, war der Altbestand städtebaulich nicht besonders sensibel eingefügt. Vielmehr ist die symmetrische Fassade vom Ring weggedreht, sodass davor eine ungleiche Restfläche übrig blieb und die städtebauliche Figur eine sinnlose Störung aufwies. Überhaupt war der Altbau alles andere als ein Meisterwerk. Mit den drei flachen Risaliten gelang es nicht, die Fassade wirksam zu gliedern, und der enge, mittige Eingang war weder einladend noch besonders funktionell. An der Rückseite schloss einseitig ein kurzer Seitenflügel an und in der Mitte, der Typologie derartiger Zweckbauten folgend, das Stiegenhaus mit den Toiletten. Eine der verbreiteten Kreuzungen aus Schule und Kaserne eben.

Das aus einem Wettbewerb hervorgegangene Projekt von Nehrer Medek & Partner löst eine Reihe von städtebaulichen sowie funktionalen Defiziten des Altbaus und verleiht der Anlage deutlich mehr Charakter. Dabei wird nicht die Typologie des Altbaus fortgesetzt, etwa mit einer Verlängerung und Ergänzung durch Seitenflügel, sondern ein ebenfalls winkelförmiger Baukörper an die Rückseite des Altbestands gerückt, sodass sich dazwischen eine lichtdurchflutete Halle mit Gale-rien und Treppenläufen öffnet. Zusammen mit den ehemaligen Korridoren ergibt dies eine lang gezogene, ringförmige Erschließung mit Querverbindungen in Form breiter Stege. Damit gewinnt das neue Ganze eine funktional mehrdeutige, weiträumige Mitte.

Doch damit nicht genug. Die unattraktive zentrale Türe in den Altbau mit nachfolgendem Treppenschluf wird zum Nebeneingang erklärt und der kürzere Schenkel des Neubauteils neben dem Altbau nach vorn gezogen. Er erscheint als markanter Quader, aufgestelzt auf hohen Rundstützen, zwischen denen eine breite Treppe das angehobene Hauptgeschoß erschließt. Seitliche Rampen führen zu den Garderoben im Sockelgeschoß. Die monumentale Stirnseite und die Freitreppe signalisieren klar „Eingang“. Vor allem aber profitiert das neue Portal von dem in diesem Bereich tieferen Vorfeld. Damit wird die bisher unbefriedigende städtebauliche Lage des Altbaus geschickt relativiert und durch die unmissverständliche Geste des neuen Eingangs das Vorfeld positiv aktiviert.

Aber mit dem kompakten Konzept wird nicht nur die Straßenfront verbessert. An der Rückseite bleibt auf dem Grundstück ein großzügiger Freiraum offen für Pau-senflächen, ein Sportfeld und für eine mit Bäumen bestandene Wiese. Eine neue Turnhalle schließt entlang der Seitenstraße an den alten Seitenflügel an und schirmt den Binnenbereich von dieser Seite her ab.

An der anderen Seite verbindet ein neuer Fuß- und Radweg Ring und rückwärtige Straße, was in Korneuburg, wo auch ältere Menschen sich noch aufs Rad trauen können, geschätzt wird. Archi-tektonisch besteht der Dialog zwischen den beiden sich ergänzenden Gebäudewinkeln von Alt und Neu aus einer differenzierten Interpretation des Zwischenraums. Nach vorn bleibt bloß ein schmaler Spalt von der Breite ei- ner Armspanne. Doch ist er nicht nur als formale Distanznahme eingesetzt, wie in zahlreichen anderen Fällen, vielmehr enthält er im Grundriss den links an der Freitreppe vorbeiführenden Rampenweg zur Garderobe im Sockelgeschoß.

Im Binnenbereich, wo sich die beiden langen Schenkel der Gebäudewinkel gegenüberstehen, ist es die bereits angesprochene Oberlichthalle mit den dynamischen Elementen der Treppenläufe und den statischen der Galerien, die zur funktionalen und architektonischen Mitte des Bauwerks wird.

An der Rückseite erweitert sich der Abstand zwischen Alt und Neu, die Erschließungsgalerien werden zu verbindenden Brücken hinter einer verglasten Wand. Eine Freitreppe führt vom Hauptgeschoß in den abgesenkten Gartenhof. Der breite Treppenlauf wird flankiert von halbhohen Gitterwänden, die dem Element im dreiseitig durch Gebäudeteile definierten Außenraum die nötige Kraft verleihen, sodass es nicht bloß funktionell dienlich ist, sondern zugleich auch architektonisch wirksam.

Hier stehen sich der renovierte his-toristische Altbau mit lichtbedürftigen Fenstern von Klassenzimmern und die glatte Fassade des Neubaus, mit alu- miniumbeschichteten Kunststoffplatten geschützt, ein kurzes Stück weit gegenüber. Beide wahren sie ihren Charakter, sind aber zugleich anspruchslos und konkurrenzieren einander nicht, sondern sie bedeuten dasselbe - stammen jedoch aus verschiedenen Zeiten.

Das Innere ist sparsam gehalten; der Luxus manifestiert sich in Raum. Schall absorbierende Flächen sorgen dafür, dass der Nachhall gedämpft wird und man sein eigenes Wort noch verstehen kann, wenn aus allen Klassen die Schülerinnen und Schüler in die Pause strömen. In den Sommerferien, wenn alles aufgeräumt und leer ist, erscheint die Schule sehr spartanisch. Sie braucht das Leben, das von den Heranwachsenden in die Gänge, Galerien, Treppen und Hallen getragen wird. Dann kommt das architektonische Potenzial zur Geltung: das Vis-à-vis über die Halle hinweg; der Überblick auf die oder von der Treppe; die verschiedenen Raumqualitäten, etwa die Ganghalle, die als kleiner Festsaal abgetrennt oder, mit der Oberlichthalle verbunden, zur großen Aula werden kann; dann die kleine Bar für Getränke, Gebäck und Mehlspeisen, von deren Tischchen aus man wie aus einer Loge durch die hohe Glaswand auf das Spielfeld schauen kann.

Selbstverständlich ist eine Schule ein Lernort. Dafür ist die Handelsakademie auch mit großen Klassenzimmern und unzähligen Computern ausgerüstet; aber sie ist ebenso sehr gesellschaftlicher Begegnungsort, wo viele aufeinander folgende Schülergenerationen ihr Sozialverhalten außerhalb der Familie entwickeln können sollten. Und dafür müssen Architektur und Raum vorhanden sein. In Korneuburg wurde dies von Nehrer Medek & Partner überzeugend dargelegt und umgesetzt.

Wie man auf einem ehemaligen Öltank ein Schulgebäude errichtet. Und warum es sich lohnt, wenn Architekt und Bauingenieur an einem strukturellen Strang ziehen. Das Volta-Schulhaus in Basel.

Seit vier Jahren ist das Volta-Schulhaus im Basler St. Johann-Quartier nun in Betrieb. Es steht nahe der mittlerweile doppelstöckigen Dreirosenbrücke der Stadtautobahn über den Rhein. Auf der anderen Seite des Verkehrsbandes ist der Novartis-Campus im Entstehen; ein erster Bau von Diener, Federle und Wiederin ist soeben fertig geworden, ein weiterer, von Adolf Krischanitz, ist im Bau. Doch die Realität im Quartier beidseits der Straße, die geradeaus ins Elsass führt, ist eine andere.

Wegen des hohen Anteils an Kindern mit fremder Muttersprache werden - neben der deutschen - eben diese Sprachen unterrichtet, weil die Kinder so ein klareres Sprachgefühl entwickeln und in der Folge besser Schriftdeutsch lernen. Dies bedingte flexible Unterrichtsformen, ausreichend Gruppenräume neben den Klassenzimmern und ein neues Haus. Viel Platz gab es im Quartier allerdings nicht, sodass der Wegfall eines Teils der verpflichtenden Lagerkapazität für Schweröl des nahen Heizkraftwerks eine Chance bot. Der aus den 1960er-Jahren stammende Betonbau enthielt große Stahltanks in tiefen, wasserdichten Wannen. Nicht ganz die Hälfte stand zur Disposition. Ein Architektenwettbewerb sollte die Möglichkeiten klären.

Es gewann das Projekt der Basler Architekten Paola Maranta und Quintus Miller, das sie zusammen mit dem Bauingenieur Jürg Conzett aus Chur entwickelt hatten. Dabei ging es um die Frage, wie über der intakten Wanne ein Schulgebäude errichtet werden könnte. Als nicht eben harmlos erwiesen sich die Maße: 40 Meter Trakttiefe, 33,5 Meter Breite. Aber ebenso wenig ließen sich Punktlasten auf den Wannenboden aufsetzen. In solchen Fällen lohnt es sich für Architekten, frühzeitig mit einem Bauingenieur, der das Zeug und den Willen zum Tragwerksplaner hat, zusammenzuarbeiten.

Die Rolle des Bauingenieurs wird leider zu oft als die des „Statikers“ gesehen, der in Naviers Namen (Claude Louis Navier, 1785 bis 1836, Begründer der modernen Baustatik) eben berechnet, was ihm der Architektenentwurf vorgibt, und dabei in der Regel die Dimensionen erhöht. Sei es, weil der Architekt zu knapp geschätzt hat, sei es, weil der Statiker sich nicht plagen will. Mit einem Bauingenieur hingegen, der als Tragwerksplaner wirkt, lassen sich die Möglichkeiten viel umfassender ausloten. Vor allem aber kann das Tragwerk integraler Teil von Funktionsstruktur und Raumbildung werden.

Genau das ist im Volta-Schulhaus geschehen. In der Diskussion der Fachleute wurde ein vier Geschoße hohes räumliches Tragwerk aus Scheiben und Platten entwickelt, das die gesamten Gebäudelasten auf die Außenwände der Wanne überträgt. Das heißt: Einige der vertikalen Trennelemente aus Stahlbeton sind als Scheiben mit den ebenfalls betonierten Deckenplatten fest verbunden. Damit es jedoch nicht zu simpel werde, sah das Konzept im Binnenbereich vier Lichthöfe vor - bei der enormen Trakttiefe unumgänglich. Das betraf vor allem die Deckenplatten. Aber zwischen den einzelnen Schotten sollten die Menschen noch hin und her gehen können, die Betonscheiben mussten daher Öffnungen aufweisen. Das tun sie auch, und zwar nicht zu geizig, wie in der Plandarstellung zu erkennen ist. Drei derartige Schotten sind also über die darunter liegende Wanne gespannt, in der die Doppelturnhalle samt Garderoben und Nebenräumen Platz hat. Wer etwas tiefer in das komplexe Gebilde eindringt, stellt fest, dass unter der im Plan größeren Scheibe offenbar ein Querträger liegen muss, was auch stimmt, und bei der im Grundriss mittleren Schotte ist die große Öffnung spiegelgleich nach links gerückt, damit die Biegekräfte in den auf Druck beanspruchten Decken nicht unangenehm werden. Die zusätzlichen Öffnungen für die beiden quer liegenden Treppen und für die breiten Fenster sind dann bloß noch Kinkerlitzchen. Das Übrige ist Leichtbau.

Wir erinnern uns: Da gibt es im Obermurtal eine Holzbrücke über die Mur, die ebenso frech in der Mitte eine breite Öffnung aufweist, flankiert von zwei außermittig angeordneten Scheiben. Ja, genau die. Auch hier hieß der entwerfende Bauingenieur Jürg Conzett.

Mit ähnlichen Überlegungen, aber anderem Material und komplexer spielt es sich im Volta-Schulhaus in Basel ab. Aber was heißt das für die Architektur? Für die räumliche und die funktionale Struktur bedeutet das vorerst, dass man davon wenig merkt. Man betritt das Gebäude von der Hofseite und gelangt in eine die gesamte Breite einnehmende Querhalle.

Von dieser Aula, die bei Schlechtwetter als Pausenhalle dient, führt vom Eingang aus geradewegs eine Treppe ins erste Obergeschoß, das mit den anderen drei Obergeschoßen weit gehend deckungsgleich ist. Der Aufgang lässt sich mit einem Rollbalken schließen, da die Turnhallen am Abend und an Wochenenden Vereinen offen stehen.

In den eigentlichen Schulgeschoßen reihen sich die Zimmer und Gruppenräume wegen der Belichtung vorn und hinten an der Fassade. Den Binnenbereich teilen sich die vier alternierend gegeneinander versetzten Lichthöfe und die von ihnen mit Tageslicht versorgten Ganghallen. Zwei Treppen dienen als Vertikalverbindungen, und natürlich gibt es für Gehbehinderte einen Aufzug.