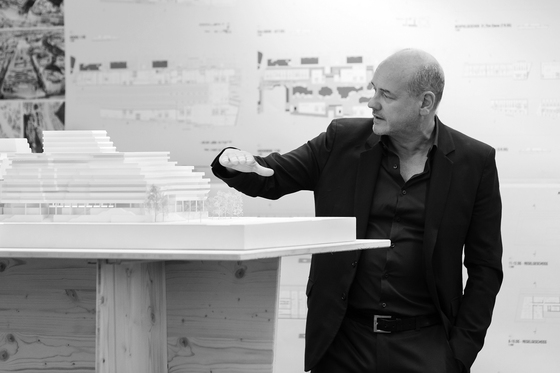

Josef Weichenberger ist Architekt in Wien. Gemeinsam mit Delugan Meissl Associated Architects transformierte er das ehemalige Bankgebäude über dem Franz-Josefs-Bahnhof, 1978 von Karl Schwanzer errichtet, in ein modernes Bürogebäude, das Francis. Zuvor hatte er bereits ein weiteres Bauwerk von Karl Schwanzer, das Philips Haus in Wien, in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt saniert. Bei beiden Bauten blieb die charakteristische äußere Erscheinung erhalten, während das Gebäude an eine neue Nutzung und an moderne Anforderungen wie Energieeffizienz, Schall- und Brandschutz angepasst wurde. Im Gespräch erzählt Josef Weichenberger, wie er sich diesen Gebäuden annäherte, deren Potenziale erkannte und warum es ihm so wichtig ist, ihnen nicht nur ein zweites, sondern im besten Fall auch ein drittes Leben zu ermöglichen.