Bauwerk

Wohnhausanlage am Leberberg

Walter Stelzhammer - Wien (A) - 1997

Ein Rückgrat für drei Körper

„Beinharte Bedingungen“ und „umfangreichste Vorgaben“ hatte Walter Stelzhammer bei der Planung seiner Wohnhausanlage am Leberberg, Wien-Simmering, zu bewältigen. Viele seiner anderen Ideen für die Stadterweiterung sind derzeit - leider - nur Projekt.

6. Juni 1998 - Margit Ulama

Am Leberberg nahe dem Zentralfriedhof entstand während der vergangenen Jahre eines der größten Stadterweiterungsgebiete Wiens. Ähnlich wie bei den neuen Gebieten jenseits der Donau zeigen sich auch hier an der südöstlichen Peripherie hauptsächlich Mängel. Immer wieder fehlen überzeugende, der Zeit adäquate städtebauliche Konzepte oder zumindest Versuche in dieser Richtung, es fehlen überzeugende architektonische Konzepte. Beides findet man nur ansatzweise beziehungsweise in Ausnahmefällen.

Der neue Stadtteil am Leberberg beruht auf einer ringförmigen Anlage und wirkt dadurch in sich geschlossen. Zu Recht immer wieder kritisiert, präsentieren sich die meisten Bauten in einer eigenartigen „postmodernen“ Ästhetik. Insgesamt entsteht eine abgehobene, beinahe surreale Atmosphäre.

Doch primär ist die Frage nach der Lebensqualität in solch einem Stadtteil. Am Leberberg wurden durchgehend mehrgeschossige Bauten errichtet, und gerade diese Dichte wird seitens engagierter Architekten kritisiert. Hier werde gebaut wie im engeren Stadtgebiet, daher habe man lange Wege, eine schlechte Infrastruktur und könne doch nicht die Vorteile eines „Wohnens im Grünen“ genießen.

Genau diese Argumente bringt Walter Stelzhammer vor, der auf eine beinahe 20jährige Erfahrung im Zusammenhang mit dem Wohnbau in seinen unterschiedlichsten Facetten zurückblickt. Und er realisierte am Leberberg direkt neben der renommierten Schule von Dieter Henke und Marta Schreieck einen Bau, der positiv auffällt, der aber gleichzeitig die engen Rahmenbedingungen, unter denen er entstanden ist, widerspiegelt.

Der Bau ist eine Wohnhausanlage der Gemeinde, und der Planer werde beim Wohnbau mit „beinharten Bedingungen“, mit „umfangreichsten Vorgaben“ konfrontiert, gerade bei der Stadt Wien, so Stelzhammer.

Einerseits war es für ihn am Leberberg schwierig, von der von Josef Krawina vorgeschlagenen Blockrandbebauung abzuweichen. Mit einem Typus, der sich zur großen, öffentlichen Grünfläche hin öffnet, wollte er wenigstens einen minimalen Bezug zum Grünraum herstellen. An einem Rückgrat hängen also drei Baukörper in der Form eines Kamms. Jeder davon wird von Laubengängen erschlossen, die an die Fassaden gesetzt sind und den Volumen eine starke Plastizität verleihen.

Im Sinne einer einfachen, rationalen Reihung bildet eine dieser Fassaden dann die Front zur Straße, was irritieren mag. Auf einen repräsentativen oder motivischen Ausdruck wurde dadurch jedoch bewußt verzichtet. Diese hermetische Straßenfassade steht im Gegensatz zur anderen, nach Westen orientierten. Mit den großen Glasbausteinflächen und den Loggien, die tiefe, verschattete Stellen darstellen, wirkt diese fremdartig und beeindruckt gerade in ihrer ungewöhnlichen Komposition. Diese Flächigkeit samt ihrer spezifischen Tiefe bildet aber das genaue Gegenteil zur Plastizität der Laubengänge. Die betonte Vertikalität der Ecke fungiert schließlich als rhythmische Verbindung zwischen diesen beiden Gegensätzen.

Eine der Vorgaben der Stadt Wien besteht darin, daß der Laubengang aus wartungstechnischen Gründen geschlossen sein muß und Aufenthaltsräume nicht über den Laubengang belichtet oder belüftet werden dürfen. Dies wird schon allein durch die Realität in Frage gestellt, denn in den traditionellen Gründerzeithäusern haben die Küchen immer wieder zum Gang hin Fenster. Jedenfalls versetzte Stelzhammer die Laubengänge halbgeschossig, glich dadurch die Neigung des Grundstücks aus und ermöglichte über dem Laubengang eine direkte Belichtung der Küche.

Die Wohnungen selbst folgen dem Maisonettetypus, sie erstrecken sich also über zwei Geschosse. Doch auch die große Zahl von Wohnungen dieser Art war eine Gratwanderung, sind diese doch bei der Gemeinde Wien mit 15 Prozent der Gesamtwohnungszahl limitiert. Letztlich wurde jedoch ein ideeller Ausgleich mit anderen Bauteilen erreicht. Den restriktiven Bedingungen stehen aber neue Wohnbedürfnisse gegenüber. Stelzhammer beobachtet jedenfalls einen Anstieg der qualitativen Anforderungen, den man mit dem üblichen Standard des Gemeindebaus nicht mehr abdecken könne. Es wird heute auch von einer „Wohlstandsnachfrage“ gesprochen.

Parallel zu seiner Bautätigkeit am Leberberg suchte Stelzhammer also nach grundsätzlichen Ideen für die Stadterweiterung an der Peripherie. So entstand das Konzept für die Gartenstadt Süßenbrunn beziehungsweise die städtebauliche Studie für die Marchfelder Quartiere, beides im äußersten Nordosten Wiens gelegen.

Die Grundlage bildete in beiden Fällen der verdichtete Flachbau, den Stelzhammer auf spezifische, stringente Weise weiterentwickelte. Er erhöhte die Dichte der klassischen Teppichsiedlung, indem er zweieinhalb Geschosse verwendete, und formulierte außerdem klar abgegrenzte, quadratische Siedlungskörper. Diese flottieren nun auf scheinbar zufällige Weise im Grünraum, insgesamt fünf solche Elemente verteilen sich zwischen Alt- und Neu-Süßenbrunn.

Dies bedeutet somit eine prägnante Abgrenzung zwischen Bebauung und Grünraum, und der Zersiedelung der Landschaft soll dadurch entgegengewirkt werden. Die Quartiere selbst sind mit infrastrukturellen Einrichtungen ausgestattet, und ein feines Wegnetz durchzieht sie, wobei die Plätze jeweils tangential erschlossen werden - eine bewußte oder unbewußte Referenz an Josef Frank. Das Wegnetz verbindet schließlich auch die Quartiere untereinander.

Die Idee der im Grünland verteilten, sogar autarken Zellen wurde bereits zur Jahrhundertwende von Ebenezer Howard formuliert, doch seine Gartenstadt ist größer, radial aufgebaut und in sich hierarchisch strukturiert.

Stelzhammer setzt in seinen autonomen Stadtpartikeln sowohl den Gedanken der traditionellen Textur als auch den des modernen Solitärs um; man könnte auch von Raumbildung bei gleichzeitiger Raumverdrängung sprechen, was schließlich in einer klaren städtebaulichen Idee für den Stadtrand mündet. Deren Dichte wäre zwar geringer als jene am Leberberg, dafür gäbe es große Grünflächen zwischen den einzelnen Quartieren, und der Geschoßwohnungsbau wäre durch Individualhäuser ersetzt.

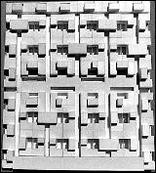

Stelzhammer greift auf den introvertierten Typus des Atriumhauses zurück und erhöht die Dichte der Teppichsiedlung, wie man sie von Roland Rainer kennt. Die Marchfelder Quartiere bauen schließlich auf acht Einzelelementen auf, jeweils mit 40 Häusern oder 90 Wohnungen, bei Ausmaßen des Siedlungskorpus von 70 Metern im Quadrat. Wiederum sind die Elemente unregelmäßig ins Umfeld plaziert, in sich dagegen streng orthogonal gegliedert. In der horizontalen und vertikalen Differenzierung kleiner Kuben vermittelt sich ein strukturalistischer Ansatz, der gerade im Modell deutlich wird. Wie im klassischen holländischen Strukturalismus baut auch dieses Konzept auf „objektiven“ Strukturen von Formen auf.

Von den unterschiedlichen architektonischen Fragestellungen zählen jene, die den Städtebau betreffen, zu den schwierigsten. In diesem Zusammenhang gibt es heute sicherlich keine allgemeingültigen Lösungen. Man könnte jedoch jeweils adäquate, in sich logische und dabei auch unterschiedlichste Konzepte anstreben. In diesem Sinne stellen die von Walter Stelzhammer entwickelten Lösungen prägnante, konsequente Möglichkeiten dar, die in dieser Form im Moment jedoch nicht realisiert werden.

Im Sinne einer Transformation der Idee entstehen nun Atriumhäuser im Süden von Wien. In Atzgersdorf handelt es sich also nicht um eigene Siedlungskörper im Grünland, sondern um 36 Häuser mit Innenhof und Dachgarten innerhalb einer bestehenden Bebauung.

Hier wird quasi ein Teilbereich eines Wohnquartiers umgesetzt - was die vielfältige Anwendbarkeit der Idee beziehungsweise des Haustypus illustriert, aber auch dessen autonomen Charakter. Die Häuser bestehen für sich, ohne unmittelbar auf die Umgebung zu reagieren.

Während Walter Stelzhammer bei früheren Projekten die einzelnen Räume stärker den Bedürfnissen entsprechend entwickelte, machte er bei den Atriumhäusern den Schritt zum nutzungsneutralen Raum, man könnte auch von der einfachen Raum-Schachtel sprechen. Die persönliche Entwicklung spiegelt damit eine allgemeine Tendenz wider und birgt gleichzeitig eine der unauflösbaren architektonischen Fragestellungen, nämlich jene, welche Art des Raumes letztlich besser nutzbar oder ganz allgemein dem Menschen adäquater sei. Unbestritten ist in diesem Fall jedoch der Vorteil einer flexiblen Nutzung, unbestritten ist dabei auch die Attraktivität des privaten Innenhofes sowie des eigenen Dachgartens.

Der neue Stadtteil am Leberberg beruht auf einer ringförmigen Anlage und wirkt dadurch in sich geschlossen. Zu Recht immer wieder kritisiert, präsentieren sich die meisten Bauten in einer eigenartigen „postmodernen“ Ästhetik. Insgesamt entsteht eine abgehobene, beinahe surreale Atmosphäre.

Doch primär ist die Frage nach der Lebensqualität in solch einem Stadtteil. Am Leberberg wurden durchgehend mehrgeschossige Bauten errichtet, und gerade diese Dichte wird seitens engagierter Architekten kritisiert. Hier werde gebaut wie im engeren Stadtgebiet, daher habe man lange Wege, eine schlechte Infrastruktur und könne doch nicht die Vorteile eines „Wohnens im Grünen“ genießen.

Genau diese Argumente bringt Walter Stelzhammer vor, der auf eine beinahe 20jährige Erfahrung im Zusammenhang mit dem Wohnbau in seinen unterschiedlichsten Facetten zurückblickt. Und er realisierte am Leberberg direkt neben der renommierten Schule von Dieter Henke und Marta Schreieck einen Bau, der positiv auffällt, der aber gleichzeitig die engen Rahmenbedingungen, unter denen er entstanden ist, widerspiegelt.

Der Bau ist eine Wohnhausanlage der Gemeinde, und der Planer werde beim Wohnbau mit „beinharten Bedingungen“, mit „umfangreichsten Vorgaben“ konfrontiert, gerade bei der Stadt Wien, so Stelzhammer.

Einerseits war es für ihn am Leberberg schwierig, von der von Josef Krawina vorgeschlagenen Blockrandbebauung abzuweichen. Mit einem Typus, der sich zur großen, öffentlichen Grünfläche hin öffnet, wollte er wenigstens einen minimalen Bezug zum Grünraum herstellen. An einem Rückgrat hängen also drei Baukörper in der Form eines Kamms. Jeder davon wird von Laubengängen erschlossen, die an die Fassaden gesetzt sind und den Volumen eine starke Plastizität verleihen.

Im Sinne einer einfachen, rationalen Reihung bildet eine dieser Fassaden dann die Front zur Straße, was irritieren mag. Auf einen repräsentativen oder motivischen Ausdruck wurde dadurch jedoch bewußt verzichtet. Diese hermetische Straßenfassade steht im Gegensatz zur anderen, nach Westen orientierten. Mit den großen Glasbausteinflächen und den Loggien, die tiefe, verschattete Stellen darstellen, wirkt diese fremdartig und beeindruckt gerade in ihrer ungewöhnlichen Komposition. Diese Flächigkeit samt ihrer spezifischen Tiefe bildet aber das genaue Gegenteil zur Plastizität der Laubengänge. Die betonte Vertikalität der Ecke fungiert schließlich als rhythmische Verbindung zwischen diesen beiden Gegensätzen.

Eine der Vorgaben der Stadt Wien besteht darin, daß der Laubengang aus wartungstechnischen Gründen geschlossen sein muß und Aufenthaltsräume nicht über den Laubengang belichtet oder belüftet werden dürfen. Dies wird schon allein durch die Realität in Frage gestellt, denn in den traditionellen Gründerzeithäusern haben die Küchen immer wieder zum Gang hin Fenster. Jedenfalls versetzte Stelzhammer die Laubengänge halbgeschossig, glich dadurch die Neigung des Grundstücks aus und ermöglichte über dem Laubengang eine direkte Belichtung der Küche.

Die Wohnungen selbst folgen dem Maisonettetypus, sie erstrecken sich also über zwei Geschosse. Doch auch die große Zahl von Wohnungen dieser Art war eine Gratwanderung, sind diese doch bei der Gemeinde Wien mit 15 Prozent der Gesamtwohnungszahl limitiert. Letztlich wurde jedoch ein ideeller Ausgleich mit anderen Bauteilen erreicht. Den restriktiven Bedingungen stehen aber neue Wohnbedürfnisse gegenüber. Stelzhammer beobachtet jedenfalls einen Anstieg der qualitativen Anforderungen, den man mit dem üblichen Standard des Gemeindebaus nicht mehr abdecken könne. Es wird heute auch von einer „Wohlstandsnachfrage“ gesprochen.

Parallel zu seiner Bautätigkeit am Leberberg suchte Stelzhammer also nach grundsätzlichen Ideen für die Stadterweiterung an der Peripherie. So entstand das Konzept für die Gartenstadt Süßenbrunn beziehungsweise die städtebauliche Studie für die Marchfelder Quartiere, beides im äußersten Nordosten Wiens gelegen.

Die Grundlage bildete in beiden Fällen der verdichtete Flachbau, den Stelzhammer auf spezifische, stringente Weise weiterentwickelte. Er erhöhte die Dichte der klassischen Teppichsiedlung, indem er zweieinhalb Geschosse verwendete, und formulierte außerdem klar abgegrenzte, quadratische Siedlungskörper. Diese flottieren nun auf scheinbar zufällige Weise im Grünraum, insgesamt fünf solche Elemente verteilen sich zwischen Alt- und Neu-Süßenbrunn.

Dies bedeutet somit eine prägnante Abgrenzung zwischen Bebauung und Grünraum, und der Zersiedelung der Landschaft soll dadurch entgegengewirkt werden. Die Quartiere selbst sind mit infrastrukturellen Einrichtungen ausgestattet, und ein feines Wegnetz durchzieht sie, wobei die Plätze jeweils tangential erschlossen werden - eine bewußte oder unbewußte Referenz an Josef Frank. Das Wegnetz verbindet schließlich auch die Quartiere untereinander.

Die Idee der im Grünland verteilten, sogar autarken Zellen wurde bereits zur Jahrhundertwende von Ebenezer Howard formuliert, doch seine Gartenstadt ist größer, radial aufgebaut und in sich hierarchisch strukturiert.

Stelzhammer setzt in seinen autonomen Stadtpartikeln sowohl den Gedanken der traditionellen Textur als auch den des modernen Solitärs um; man könnte auch von Raumbildung bei gleichzeitiger Raumverdrängung sprechen, was schließlich in einer klaren städtebaulichen Idee für den Stadtrand mündet. Deren Dichte wäre zwar geringer als jene am Leberberg, dafür gäbe es große Grünflächen zwischen den einzelnen Quartieren, und der Geschoßwohnungsbau wäre durch Individualhäuser ersetzt.

Stelzhammer greift auf den introvertierten Typus des Atriumhauses zurück und erhöht die Dichte der Teppichsiedlung, wie man sie von Roland Rainer kennt. Die Marchfelder Quartiere bauen schließlich auf acht Einzelelementen auf, jeweils mit 40 Häusern oder 90 Wohnungen, bei Ausmaßen des Siedlungskorpus von 70 Metern im Quadrat. Wiederum sind die Elemente unregelmäßig ins Umfeld plaziert, in sich dagegen streng orthogonal gegliedert. In der horizontalen und vertikalen Differenzierung kleiner Kuben vermittelt sich ein strukturalistischer Ansatz, der gerade im Modell deutlich wird. Wie im klassischen holländischen Strukturalismus baut auch dieses Konzept auf „objektiven“ Strukturen von Formen auf.

Von den unterschiedlichen architektonischen Fragestellungen zählen jene, die den Städtebau betreffen, zu den schwierigsten. In diesem Zusammenhang gibt es heute sicherlich keine allgemeingültigen Lösungen. Man könnte jedoch jeweils adäquate, in sich logische und dabei auch unterschiedlichste Konzepte anstreben. In diesem Sinne stellen die von Walter Stelzhammer entwickelten Lösungen prägnante, konsequente Möglichkeiten dar, die in dieser Form im Moment jedoch nicht realisiert werden.

Im Sinne einer Transformation der Idee entstehen nun Atriumhäuser im Süden von Wien. In Atzgersdorf handelt es sich also nicht um eigene Siedlungskörper im Grünland, sondern um 36 Häuser mit Innenhof und Dachgarten innerhalb einer bestehenden Bebauung.

Hier wird quasi ein Teilbereich eines Wohnquartiers umgesetzt - was die vielfältige Anwendbarkeit der Idee beziehungsweise des Haustypus illustriert, aber auch dessen autonomen Charakter. Die Häuser bestehen für sich, ohne unmittelbar auf die Umgebung zu reagieren.

Während Walter Stelzhammer bei früheren Projekten die einzelnen Räume stärker den Bedürfnissen entsprechend entwickelte, machte er bei den Atriumhäusern den Schritt zum nutzungsneutralen Raum, man könnte auch von der einfachen Raum-Schachtel sprechen. Die persönliche Entwicklung spiegelt damit eine allgemeine Tendenz wider und birgt gleichzeitig eine der unauflösbaren architektonischen Fragestellungen, nämlich jene, welche Art des Raumes letztlich besser nutzbar oder ganz allgemein dem Menschen adäquater sei. Unbestritten ist in diesem Fall jedoch der Vorteil einer flexiblen Nutzung, unbestritten ist dabei auch die Attraktivität des privaten Innenhofes sowie des eigenen Dachgartens.

Für den Beitrag verantwortlich: Spectrum

Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom

Akteure

ArchitekturBauherrschaft

Tragwerksplanung

Fotografie